Malgré ses racines historiques anciennes, l’idée d’une captation de la valeur foncière dans les projets de transports n’a été appliquée à grande échelle dans le contexte français que dans la deuxième partie du XXème siècle, à la faveur d’une acculturation progressive des dirigeants de la S.N.C.F. Dans ce processus, l’opération Maine-Montparnasse, déclenchée dans les années 1950 pour financer un projet antérieurement mis en échec, semble avoir eu une place centrale. De l’insertion dans les réseaux de l’État aménageur, facilitée par un haut-fonctionnaire destiné à un grand avenir, Edgar Pisani, à l’appropriation des logiques de maximisation des revenus fonciers, en passant par la promotion de nouveaux imaginaires de la modernité, cette opération a constitué à bien des égards le prototype d’un nouveau rapport aux gares métropolitaines et à leurs alentours au sein de la S.N.C.F. Volontiers décrite comme consensuelle, dans une période caractérisée par un urbanisme aussi vertical dans les formes urbaines que dans les modalités de décision, elle a pourtant également engendré des perdants, des commerçant.e.s évincé.e.s aux conseillers municipaux communistes désavoués sur la question du logement.

A l’heure du Grand Paris Express, la captation de la valeur foncière générée par les systèmes de transports[1] et les projets d’aménagement en règle générale[2] apparaît comme une question extrêmement contemporaine. Pourtant, l’idée est ancienne dans le paysage français. Déjà présente dans les débats autour des modalités de financement des travaux haussmanniens[3], elle est approfondie au début du XXème siècle au sein de la compagnie du Nord, où la moindre rentabilité des lignes ferroviaires de banlieue mène à la recherche de nouvelles pistes de financements[4]. Cependant, les obstacles sont nombreux dans l’entre-deux-guerres, avec des difficultés juridiques pour utiliser le domaine public concédé dans des opérations urbanistiques, une tutelle ministérielle des acteurs ferroviaires au poids croissant un contexte de troubles financiers et une cuture foncière limitée à la construction d’infrastructures ferroviaires, de cités cheminotes, voire d’hôtels aux abords des gares. C’est après la Seconde Guerre Mondiale, au sein de la Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F) créée en 1938 pour regrouper dans une structure nationalisée l’ensemble des compagnies ferroviaires, que les conditions d’une captation de la valeur foncière générée par les systèmes de transports vont être réunies, d’abord grâce à un ensemble d’impulsions extérieures.

A la racine de nouvelles opportunités foncières pour la S.N.C.F

Au tournant des années 1950, la situation du secteur français de la construction est particulièrement préoccupante. Alors qu’un tiers de la population est considérée comme mal-logée, avec des problèmes de surpeuplement et de sous-équipement particulièrement aigus pour les ménages ouvriers, la « crise du logement » devient une problématique centrale dans le débat public[6]. Sous l’impulsion d’Eugène Claudius-Petit, à la tête du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme entre 1948 et 1953, une doctrine urbanistique nouvelle émerge. Elle est fondée tout à la fois sur le développement de normes techniques de standardisation, la constitution d’un secteur privé « aidé », la mise en place de leviers financiers avec les comptes individuels d’épargne-construction ou le 1% patronal pour le logement social et la mise à disposition de nouvelles ressources foncières[7]. Dans ce dernier domaine, l’enjeu de la valorisation des ressources foncières publiques est à la hauteur de l’interventionnisme étatique dans l’économie, alors à son apogée. C’est ainsi que le domaine public concédé aux compagnies ferroviaires, auparavant inaliénable, devient utilisable dans le cadre d’opérations urbanistiques par le décret du 18 septembre 1953[8]. A cette date, les dirigeants de la S.N.C.F sont « habilité[s] à passer avec des personnes publiques ou privées des conventions les autorisant à construire et exploiter des locaux à usage administratif, professionnel ou commercial sur les immeubles bâtis ou non-bâtis appartenant à l’État et affectés au chemin de fer et à ses dépendances ». Des opportunités nouvelles s’ouvrent puisque les projets fonciers dans le domaine ferroviaire, auparavant limités aux infrastructures nécessaires directement ou indirectement à l’exploitation, peuvent désormais s’étendre à d’autres vocations et à d’autres acteurs. C’est un haut-fonctionnaire, à la carrière particulièrement dynamique depuis la Libération, Edgar Pisani, spécialisé dans les questions urbanistiques, qui entend en tirer parti en créant en 1954 la Société d’Études du Domaine Concédé (S.E.C.D.O.C). Pour l’heure, il ne s’agit ni du ministre à l’origine de la loi d’orientation foncière, ni du penseur agronome mondialement réputé, mais bien d’un gaulliste aux accents radicaux qui a su grimper les échelons jusqu’à la fonction préfectorale et se prépare à embrasser une carrière parlementaire. Pisani souhaite capitaliser sur la disponibilité dans des zones urbaines denses de vastes terrains ferroviaires désormais utilisables pour monter des opérations urbanistiques à haute valeur ajoutée et donner à la S.N.C.F de nouveaux moyens de financement dans une période d’austérité budgétaire. Soutenu dans sa démarche par une myriade d’acteurs intéressés par la réalisation de projets urbanistiques d’ampleur – la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit Foncier, la Chambre de Commerce de Paris, la Fédération du Bâtiment, la Fédération Nationale des Travaux Publics et la Fédération des Assurances – il apporte aux dirigeants de la S.N.C.F des compétences et des réseaux d’acteurs qu’ils ne maîtrisent pas[9]. Parmi les projets qu’il leur propose, la reconstruction de la gare Montparnasse est retenue dès 1955[10].

Plan d’ensemble de l’avant-projet de reconstruction de la gare Montparnasse, non-daté, Archives historiques de la S.N.C.F

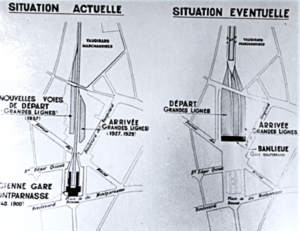

Véritable serpent de mer de l’administration des chemins de fer de l’État depuis le début du XXème siècle, l’idée d’une reconstruction de la gare Montparnasse avait quasiment été portée à son terme dans l’entre-deux-guerres, avec la constitution d’un avant-projet en 1930[11] puis la signature d’une convention avec la ville de Paris destinée à le mettre en œuvre en 1934. La gare Montparnasse, morcelée entre le bâtiment historique, enserré dans un viaduc, et un bâtiment annexe située à plusieurs centaines de mètres, devait être regroupée en amont des voies dans un vaste ensemble comprenant une gare souterraine pour le trafic de banlieue. Dans le même temps, un ensemble de réalisations devait avoir lieu pour améliorer la capacité des lignes vers l’Ouest de la France, sur le volet ferroviaire, et mettre en valeur l’espace libéré, pensé comme un vaste parvis, sur le volet urbanistique. Néanmoins, les modalités de financement du projet, appuyées sur des surtaxes sur billets destinées à couvrir sur une longue période les dépenses nécessaires, étaient mal adaptées à l’ampleur des travaux et au contexte économique marqué par les conséquences en chaîne de la crise financière d’octobre 1929. Puisque l’usager n’était pas en mesure de financer cet ambitieux projet, celui-ci n’a été que partiellement réalisé. La gare Montparnasse est donc restée morcelée. Loin d’être optimale pour l’exploitation, particulièrement pendant les pointes estivales liées au trafic de vacanciers vers l’Ouest de la France, la configuration de la gare Montparnasse était également l’objet de critiques de longue date par les habitant.e.s du 14ème et du 15ème arrondissement, qui regrettaient la coupure urbaine créée par le viaduc[12].

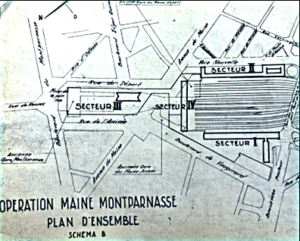

Plan d’ensemble de l’opération Maine-Montparnasse, Agence de l’Opération Maine-Montparnasse, non-daté, Archives historiques de la S.N.C.F

Grâce aux nouvelles possibilités juridiques offertes par le décret du 18 septembre 1953, Pisani propose aux dirigeants de la S.N.C.F un déplacement en amont de la gare, comme dans le projet de l’entre-deux-guerres, pour libérer une vaste zone entre l’avenue du Maine, la rue de l’Arrivée, le boulevard Montparnasse et la rue du Départ. Alors que celle-ci était destinée à la création d’un espace vert dans la convention de 1934, elle serait dans ce nouveau projet vendue au prix fort à des promoteurs, aux côtés d’autres surfaces dans des immeubles à construire au-dessus et à côté de la nouvelle gare[13]. Ces revenus fonciers permettraient à eux seuls de financer sa reconstruction, sans recourir à d’éventuelles surtaxes sur billets, moins utilisées depuis la Libération, ou à des crédits d’investissements, dans une conjoncture budgétaire marquée pour la S.N.C.F par des exercices déficitaires et des relations compliquées avec ses tutelles ministérielles Pour qu’elle soit acceptée par les habitant.e.s et les pouvoirs publics, l’opération est d’emblée pensée comme multifonctionnelle, avec d’importantes surfaces de bureaux et de commerces, particulièrement sur la zone de l’ancienne gare, mais aussi des logements et des équipements publics[15]. Les premières notes des concepteurs de l’opération Maine-Montparnasse dénotent une volonté d’ancrer le projet à une échelle régionale, par la constitution d’un « pôle d’attraction capable de compenser les causes qui décentrent Paris vers l’Ouest »[16], c’est-à-dire, vers La Défense alors en pleine programmation[17].

Une opération en marge de l’État aménageur ?

Ainsi montée, l’opération Maine-Montparnasse est construite en marge des grands organismes de planification urbaine. De ce fait, elle implique l’accord d’acteurs variés, notamment au sein du gouvernement. Par ailleurs, elle requiert également une demande immobilière à la hauteur des coûts avancés. C’est ici la grande plus-value de Pisani. Au sein de la Société d’Économie Mixte Maine-Montparnasse (S.E.M.A.M.M), créée en 1958 alors que ces structures commencent à se multiplier, son insertion dans les réseaux de l’État aménageur facilite l’avancée de l’opération. Du côté des acteurs décisionnels de la planification urbaine, Pisani rallie les uns et les autres au projet, notamment au sein du ministère de la Construction où les oppositions étaient nombreuses[19]. Du côté des acteurs amenés à acquérir les surfaces construites, pour l’essentiel des structures publiques[20], il contribue à convaincre les dirigeants en recherche de bureaux. L’avènement de la Vème République au plus fort de la programmation, aide sans doute sa tâche. En effet, Pisani est un gaulliste de la première heure, ce qui mène à un accroissement de son influence politique après le changement de régime. Toutefois, l’opération Maine-Montparnasse constitue à bien des égards au milieu des années 1950 une anomalie de la planification urbaine, son initiative, son évolution et sa mise en œuvre étant pris en charge par un acteur des transports sans véritable « pensée aménagiste »[21]. Les gouvernements successifs sont limités à un rôle d’accompagnement et de contrôle, qu’ils n’hésitent certes pas à exercer, pour des motifs aussi variés que l’esthétique d’un gratte-ciel, la présence de capitaux étrangers chez un acquéreur immobilier ou la desserte autoroutière du nouvel ensemble.

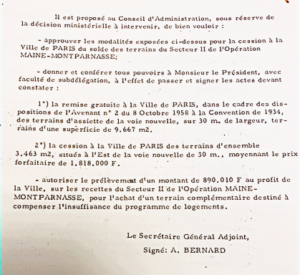

Note pour les membres du Conseil d’Administration de la S.N.C.F sur les transactions financières et foncières avec la ville de Paris, 30 avril 1964, Archives historiques de la S.N.C.F

Le véritable contre-pouvoir semble se situer au niveau du Conseil municipal de Paris. Souvent considéré comme faible politiquement jusqu’à son changement de statut au milieu des années 1970[22], il vote toujours les résolutions présentées par la préfecture de la Seine pour faire avancer l’opération Maine-Montparnasse. Cependant, les conseillers communistes, qui se savent isolés, se servent de ses sessions comme caisse de résonnance pour dénoncer les évolutions programmatiques et les dérives spéculatives de l’opération. En effet, l’écart entre les ambitions initiales et la mise en œuvre est particulièrement élevé. Alors que le Conseil municipal avait voté pour un projet où figuraient 100 000 m² de logements, accessibles à toutes les catégories sociales, les dirigeants de la S.N.C.F se sont employés à faire baisser ce chiffre pour augmenter la surface des bureaux. Un immeuble d’habitation est bien prévu, la barre Dubuisson, mais il n’atteint ni la surface, ni les buts sociaux initialement fixés. Face à ce qu’il perçoit comme les conséquences d’« une préoccupation constante » de « dégager des milliards de plus-values »[23], Robert Francotte, conseiller communiste du 14ème arrondissement spécialisé dans les questions urbanistiques, rappelle aux programmateurs leurs obligations, inscrites dans la convention signée avec la ville de Paris, au point d’obtenir quelques victoires. La réduction des surfaces de logements dans le périmètre de l’opération implique ainsi le versement d’indemnités compensatrices à la ville de Paris. Cependant, celles-ci sont elles-mêmes compensées par la vente de terrains pour la rénovation de l’îlot Vandamme situé à proximité alors lancée sous l’égide de la Société d’Économie Mixte de Rénovation du Secteur Plaisance (S.E.M.I.R.E.P)[24]. Même s’ils ne sont pas en mesure de mettre en échec l’opération Maine-Montparnasse, ce qu’ils ne souhaitent pas au demeurant[25], les conseillers communistes parviennent à faire entendre d’autres voix.

Maximisation de la valeur foncière et imaginaires de la modernité métropolitaine

Le virage pris par l’opération Maine-Montparnasse au tournant des années 1960, vers la construction d’un centre d’affaires, au détriment de l’angle multifonctionnel initialement choisi, est d’abord à comprendre sous l’angle de l’enjeu de la maximisation de la valeur foncière. En effet, la charge foncière, c’est-à-dire le prix de vente du m² constructible, est estimée en 1957, au sein de la S.E.M.A.M.M, à 20 000 francs pour les bureaux contre 9 000 francs pour les logements. Les dirigeants de la S.N.C.F, au premier rang parmi les décisionnaires, comprennent vite que leurs promesses en matière de logements s’opposent à leurs intérêts financiers dans l’opération. Dans une note de 1960, l’idée d’un « grand centre d’affaires » comme « caractéristique dominante » de l’opération apparaît désormais[26]. Les arguments en faveur de ce tournant programmatique sont anciens puisque l’idée d’un « centre d’affaires rationnellement situé » autour d’une gare, pour lutter contre la « prolifération des bureaux […] au petit bonheur et au gré des locaux disponibles » était déjà présente dans une note de la S.E.C.D.O.C[27]. Néanmoins, ils prennent le pas sur les autres enjeux auparavant développés, nettement moins lucratifs. De ce fait, la surface totale des bureaux, estimée à 140 000 m² aux débuts de l’opération, est portée à 250 000 m² lorsque le projet est réactualisé dans son dernier bilan en 1972[28].

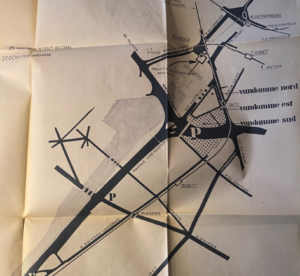

Projet de desserte autoroutière des opérations Maine-Montparnasse et Vandamme, non-daté, Archives nationales

Le tournant programmatique ne se limite pas à l’augmentation des surfaces de bureaux mais va de pair avec un ensemble de dispositions développées depuis le milieu des années 1950 dans les différentes notes de cadrage de l’opération. La question de la desserte automobile, notamment, devient centrale. La prolongation de l’autoroute du Sud jusqu’à Denfert-Rochereau, à quelques centaines de mètres de l’opération, alors entérinée politiquement même si elle ne sera pas réalisée[29], n’est pas considérée comme suffisante. La construction d’autres tronçons autoroutiers destinés à desservir directement le centre d’affaires, depuis la place Denfert-Rochereau, sur la rue Froidevaux, et depuis le Périphérique, sur la rue Vercingétorix, est donc aussi projetée par la S.E.M.A.M.M en 1961[30]. Ces projets infrastructurels montrent le consensus politique créé autour de l’opération au début des années 1960, grâce à l’action de Pisani, désormais au gouvernement. L’adaptation à l’automobile des différents bâtiments construits passe aussi par la construction de parkings massifs – il y en aura 144 000 m² en définitive – et de voies de dessertes intérieures – à l’image des boucles pour taxis au sein de la gare. Le rêve d’un « motel vertical » de 1 000 chambres, pensé par la S.E.C.D.O.C avec son parking souterrain relié à la réception et lui-même connecté au réseau autoroutier[31], est également concrétisé. En 1962, la Société d’Études Hôtelières (S.E.T.E.L) se constitue pour acquérir auprès de la S.E.M.A.M.M les droits d’une tour sur l’emplacement de l’ancienne gare. Ce groupement devenu entre-temps la Société Financière de Gestion et d’Investissements Immobiliers et Hôteliers (S.O.F.I.T.E.L), au sein duquel on retrouve la Banque de Paris et des Pays-Bas, Air France, la Compagnie Transatlantique et la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, est encore en position favorable pour être intégré à l’opération en 1964, même si les négociations échouent peu de temps après[32].

Projets hôteliers et équipements automobiles s’inscrivent dans l’évolution programmatique mais rendent également compte de la mise en avant de nouveaux imaginaires de la modernité métropolitaine. Là encore, on trouvait déjà dans les projections de la S.E.C.D.O.C des éléments généraux sur les « formules nouvelles » qui « s’accordent au rythme nouveau des hommes » que « les affaires appellent à Paris »[33]. Le renvoi à la figure de l’homme d’affaires, véritable étalon socio-professionnel d’une société française considérée sous le prisme d’une accélération économique éternelle et universelle[34], tend à se systématiser. Largement reprise dans l’identité du nouvel ensemble urbain à l’issue de l’opération, cette figure est liée à l’évolution de la programmation, avec la construction d’une tour finalement dédiée aux bureaux et d’un hôtel luxueux à proximité de la gare, mais aussi aux efforts des concepteurs en matière d’imaginaires. Les références à l’homme d’affaires s’ancrent d’abord à une échelle régionale, à l’image de Pierre Merlin, urbaniste à la tête de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, qui imagine en 1971 un chef d’entreprise qui voyage en Aérotrain entre ses bureaux de la tour Montparnasse et l’aéroport d’Orly[35]. Toutefois, elles permettent aussi des comparaisons internationales, nettement orientées vers l’autre côté de l’Atlantique, à l’image de Roland Dupuy, président des P.M.E du 14ème arrondissement, qui désigne le nouveau Montparnasse comme un « mini-Manhattan » parisien[36].

Commerçant.e.s exproprié.e.s à l’extérieur et expulsé.e.s à l’intérieur

Parce qu’elle repose essentiellement sur la valorisation du domaine public ferroviaire, l’opération Maine-Montparnasse n’implique qu’assez peu d’expropriations, contrairement à d’autres programmes contemporains de « rénovation-destruction » dans les faubourgs parisiens[37]. Cependant, celles qui ont lieu disent beaucoup des évolutions du rapport des dirigeants de la S.N.C.F à leurs ressources foncières.

Au lancement de l’opération, en 1958, la priorité est à la libération rapide des immeubles situés le long du boulevard Vaugirard, à proximité du faisceau de la gare Montparnasse, pour lancer les travaux d’un premier ensemble de bureaux. Titulaires de baux de location en cours, les commerçant.e.s qui occupent ces immeubles se savent en position de force compte-tenu de la temporalité dans laquelle les terrains doivent être libérés, ce qui les conduit à exiger des indemnités conséquentes[38]. Les dirigeants de la S.N.C.F ne manquent pas de regretter l’importance des montants qu’ils sont contraints de leur accorder en comparaison des loyers versés. Certain.e.s d’entre eux sont implanté.e.s depuis plusieurs décennies, à l’image de Paulette Augier, titulaire d’un bail initialement signé en 1911, avant-même l’acquisition du terrain par l’administration des chemins de fer de l’État, puis prolongé à de nombreuses reprises.

Photographies d’hôtels à exproprier sur le boulevard Vaugirard, 7 mai 1958, Archives historiques de la S.N.C.F

Les commerçant.e.s installé.e.s à l’intérieur de la gare, présent.e.s pour certain.e.s d’entre eux depuis 1930, ne disposent quant à eux d’aucun bail de location mais d’une autorisation d’installation précaire et révocable[39]. Par conséquent, les dirigeants de la S.N.C.F décident de procéder à leur expulsion sans indemnité. Pour justifier cette décision à Georges Dardel, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine et maire de Puteaux qui s’intéresse à la question, ils s’appuient d’abord sur des éléments de jurisprudence récents en leur faveur[40]. Au-delà de l’argumentaire juridique, ils mettent en avant les conditions favorables de l’activité des commerçant.e.s, associées à la faiblesse des loyers à acquitter, à l’absence de pas de porte à verser et à la longueur de leur installation qui leur aurait permis d’« amortir les sommes investies et réaliser des bénéfices commerciaux importants »[41]. De son côté Dardel, auparavant agent-comptable au sein même de la S.N.C.F, cible, d’une part, les conditions de l’installation des commerçant.e.s, semblables à celles d’un fond commercial, et d’autre part, la dimension spéculative de l’opération, « à la limite de l’objet principal » de la compagnie nationale, incompatible avec les « raisons d’intérêt supérieur » nécessaires à une exclusion. Pourtant prometteurs, ces angles d’attaque ne semblent avoir été activés ni par Dardel, sans doute occupé à d’autres tâches, ni par les commerçant.e.s eux-mêmes, puisqu’on ne trouve trace d’aucune procédure. L’idée d’une réinstallation de ces commerçant.e.s dans les surfaces créées par l’opération, évoquée par Dardel, n’est pas écartée par les dirigeants de la S.N.C.F, mais associée à la « propriété privative » de leurs acquéreurs, ce qui revient au même.

Exproprié.e.s à l’extérieur pour démarrer l’opération ou expulsé.e.s à l’intérieur pour détruire le bâtiment historique de la gare, les commerçant.e.s sont affecté.e.s par les velléités de captation de la valeur foncière des dirigeants de la S.N.C.F. Celles-ci se heurtent à des mécanismes de concession du domaine public ferroviaire locaux, décidés à l’échelle des gares, éloignés de toute logique de maximisation de la valeur foncière. La construction progressive de nouvelles doctrines foncières pour l’installation des commerçant.e.s dans les gares, jusqu’aux modèles que nous connaissons aujourd’hui, trouve peut-être ici certaines de ses racines. Cependant, elle engendre aussi des perdant.e.s invisibilisé.e.s.

Et aujourd’hui ?

Lorsque l’opération Maine-Montparnasse s’achève au début des années 1970, son bilan est satisfaisant pour les dirigeants de la S.N.C.F. Par ailleurs, l’opération a aussi ouvert la voie à d’autres opérations urbanistiques d’ampleur sur le domaine public ferroviaire. Cette réussite est autant liée au dépassement de verrous juridiques, portant sur la situation contractuelle des commerçant.e.s dans les gares, on l’a vu, mais aussi sur la superposition d’emprises et de bâtiments privés par exemple, qu’à l’acculturation des dirigeants de la compagnie nationale à des enjeux fonciers et politiques qu’ils ne maîtrisaient pas auparavant. L’opportunité de mettre en route de nouvelles opérations autour des gares parisiennes est sondée, notamment à Austerlitz où un projet d’ampleur est envisagé. Néanmoins, les temps ont changé à bien des égards. La multiplication des collectifs d’habitant.e.s qui parviennent à mettre en échec des projets urbanistiques, la montée en puissance à l’échelle municipale d’institutions qui entendent avoir leur mot à dire, et l’émergence jusqu’au sommet de l’État de nouvelles préoccupations autour de la patrimonialisation et de la concertation condamnent ce type d’opérations et ouvrent la voie à de nouvelles politiques[47]. A Montparnasse, la valeur foncière, elle, a bien été captée.

[1] ROUDIER, Emilie, AVIDE, Elise, « De la doctrine à la conception : comment les gares du Grand Paris Express renouvellent (ou pas) la fabrique urbaine », Flux, n°137, 2024/3, p.3-22

[2] GUELTON, Sonia, POUILLAUDE, Agnèse, « Can the French development tax be a strategic land value capture instrument ? », Town Planning Review, 2020, p.1-26

[3] SWEENEY, Niamh, « Fictitous Capital : Hausmannization and the (Un-)making of Second Empire Paris », L’Esprit Créateur, n°3, 2015, p.110-113

[4] LARROQUE, Dominique, MARGAIRAZ, Michel, ZEMBRI, Pierre, Paris et ses transports, XIXème-XXème siècles, Deux siècles de décisions pour la ville et sa région, Paris, Éditions Recherches, Association pour l’histoire des chemins de fer, 2002, p.94

[5] VAJDA, Joanne, « Les Pereire et Nagelmackers, promoteurs du transport ferroviaire et du réseau hôtelier parisien, 1855-1900 », Revue d’histoire des chemins de fer, n°38, 2008, n°38, p.27-44

[6] ZANCARINI-FOURNEL, Michelle, DELACROIX, Christian, La France du temps présent (1945-2005), Paris, Belin, 2010, p.139-143

[7] POUVREAU, Benoît, Un politique en architecture, Eugène Claudius-Petit (1907 – 1989), Paris, Le Moniteur, 2004, 358 p.

[8] Note pour les membres de la Commission des Marchés des Chemins de Fer sur l’opération Maine-Montparnasse, 12 janvier 1963, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0505LM0093, consulté le 30 mai 2024

[9] Note de cadrage de l’opération Maine-Montparnasse, non daté, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0203LM0036, consulté le 13 mars 2024

[10] Correspondance sur la vérification fiscale opérée auprès de la S.E.M.A.M.M, 20 mars 1972, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0203LM0036, consulté le 2 avril 2024

[11]Avant-projet d’amélioration des gares parisiennes du réseau de l’Etat, 1930, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0119L0118, consulté le 2 mars 2024

[12] Pétition en faveur d’un recul de la gare Montparnasse, non-daté (1902), Archives de la ville de Paris, carton n°D2S93, consulté le 22 avril 2022

[13] Op.cit., Note de cadrage de l’opération Maine-Montparnasse, non-daté

[14] RIBEILL, Georges, « La S.N.C.F au temps du Plan Marshall. Les années noires d’une entreprises publique », dans, Le Plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe, Vincennes, Institut de la gestion publique et du développement économique, 1993, p.319-330

[15]Op.cit., Note de cadrage de l’opération Maine-Montparnasse, non-daté.

[16] Ibid.

[17] PICON-LEFEBVRE, Virginie, Paris – Ville moderne. Maine-Montparnasse et La Défense, 1950-1975, Paris, Norma, 2003, 300 p.

[18] La S.E.M.A.M.M est constituée avec des capitaux de la ville de Paris (35%), de la S.N.C.F (35%), de la Caisse des Dépôts et des Consignations (20%) et du Groupement Foncier Français (10%), aux débuts d’un mouvement de multiplication des S.E.M (ALDHUY, Julien, ORILLARD, Clément, « Economie mixte et aménagement urbain au XXème siècle. Une histoire balisée, mais un champ à explorer », Histoire urbaine, 2023/3, p.5-15.)

[19] Correspondance dédiée aux réserves du ministère de la Construction sur l’opération Maine-Montparnasse, 15 janvier 1959, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0138LM0044, consulté le 16 juin 2023

[20] Op.cit., Note pour les membres de la Commission des Marchés des Chemins de Fer sur l’opération Maine-Montparnasse, 12 janvier 1963

[21] DEGREMONT, Marie, POUPEAU, François-Mathieu, « Les opérateurs de réseaux ont-ils une pensée aménagiste ? », Repenser l’aménagement du territoire, Berger-Levrault, 2020, p.159-170

[22] NIVET, Philippe, « Les rapports Paris-État sous la Vème République », dans, Le Conseil municipal de Paris de 1944 à 1977, Paris, Éditions de la Sorbonne, 1994, p.303-349

[23] Extrait du registre de délibérations du Conseil municipal du 29 juin 1959, 17 juillet 1959, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0138LM0044, consulté le 16 mai 2023

[24] Correspondance sur l’insuffisance de logements dans l’opération Maine-Montparnasse, 28 février 1962, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0138LM0044, consulté le 19 juillet 2023

[25] ROBERT, Jean-Louis, « Le parti et la rénovation », dans, Plaisance près Montparnasse. Quartier parisien (1840-1995), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p.524-526

[26] Note de présentation de l’opération Maine-Montparnasse, 15 septembre 1960, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0203LM0036, consulté le 2 avril 2024

[27] Op.cit., Note de cadrage de l’opération Maine-Montparnasse, non-daté

[28] Note sur le bilan de l’opération Maine-Montparnasse, 11 mars 1972, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0505LM0092, consulté le 21 mai 2024

[29] FRANCE-BARBOU, Jean-Luc, « La pénétrante oubliée », dans, « L’insertion de l’Autoroute du Sud à travers la région parisienne (1934-1964) », Mémoire de master soutenu à l’université d’Evry, 2009, p.221-264

[30] Note sur l’opération Maine-Montparnasse, 4 juillet 1961, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0020LM0895, consulté le 13 mars 2024

[31] Op.cit., Note de cadrage de l’opération Maine-Montparnasse, non-daté

[32] Exposé pour les membres du C.A de la S.N.C.F sur l’avancement de l’opération Maine-Montparnasse, 4 mars 1964, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0505LM0092, consulté le 21 mai 2024

[33] Op.cit., Note de cadrage de l’opération Maine-Montparnasse, non-daté

[34] ROSS, Kristin, Fast Cars, Clean Bodies. Decolonization and the Reordering of French Culture, Cambridge, M.I.T Press, 1996, 274 p.

[35] MERLIN, Pierre, Vivre à Paris en 1980, Paris, Hachette, 1971, 256 p.

[36] ROBERT, Jean-Louis, « Rénovation ? On rase tout et on recommence ? », dans, Plaisance près Montparnasse. Quartier parisien (1840-1995), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p.469-473

[37] ROBERT, Jean-Louis, « Le bulldozer et la mort d’un quartier », dans, Plaisance près Montparnasse. Quartier parisien (1840-1995), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p.485-490

[38] Note sur l’éviction des occupant.e.s des terrains contigüs à la gare pour l’opération Maine-Montparnasse, 22 octobre 1958, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0505LM0094, consulté le 21 mai 2024

[39] Correspondance sur les réclamations du sénateur Dardier sur la situation des commerçant.e.s installé.e.s dans la galerie marchande de la gare Montparnasse (2), 25 avril 1961, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0138LM044, consulté le 16 mai 2023

[40] Correspondance sur les réclamations du sénateur Dardier sur la situation des commerçant.e.s installé.e.s dans la galerie marchande de la gare Montparnasse (3), 2 juin 1961, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0138LM0044, consulté le 16 mai 2023

[41] Op.cit., Correspondance sur les réclamations du sénateur Dardier sur la situation des commerçant.e.s installé.e.s dans la galerie marchande de la gare Montparnasse (2), 25 avril 1961

[42] Op.cit., Note sur le bilan de l’opération Maine-Montparnasse, 11 mars 1972

[43] Environ 285 millions d’euros en valeur 2024 selon le convertisseur monétaire de l’I.N.S.E.E.

[44] Environ 171 millions d’euros en valeur 2024 selon le convertisseur monétaire de l’I.N.S.E.E.

[45] Environ 16 millions d’euros en valeur 2024 selon le convertisseur monétaire de l’I.N.S.E.E.

[46] Correspondance sur les architectes des projets d’Austerlitz et de Vaugirard, 10 août 1970, Archives historiques de la S.N.C.F, carton n°0138LM0044, consulté le 17 mai 2023

[47] ADISSON, Félix, « De l’aménagement du territoire au réaménagement des terrains de l’Etat : Politiques et projets de reconversion urbaine du domaine ferroviaire en France et en Italie », Thèse de doctorat soutenue à l’université Paris-Est et à Politecnico di Milano, 2015, 594 p.