Mettre en place des mesures législatives et réglementaires opposables pour lutter contre l’artificialisation des sols nécessite évidemment que le législateur assigne à ce concept très général une définition claire et univoque. Fonciers en débat a rendu compte du déroulement de ce travail en France, en premier lieu contenu dans le projet de loi Climat-résilience soumis au Parlement au printemps 2021, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale le 4 mai 2021, voté dans des termes différents par le Sénat le 29 juin 2021, arbitré en Commission mixte paritaire, pour aboutir au texte finalement promulgué le 22 août 2021 : la définition légale de l’artificialisation des sols se retrouve donc dans le chapitre III du titre V Se loger de la Loi n° 2022 – 1104 du 28 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets . Les analyses de ces étapes ont été mises en ligne en avril 2021, en mai 2021 et en septembre 2021.

La dernière note mettait en évidence le caractère provisoire de la conclusion apportée par la loi promulguée puisque la définition était formulée en termes très généraux et susceptibles de différentes interprétations. De ce fait, la loi annonçait à la fin de son article 192.2° :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »

C’est donc de ce décret en Conseil d’État que devait résulter la définition que les autorités auraient à mettre en place. En fait, en application de cette disposition, ce sont deux décrets qui ont été publiés à la fin du mois d’avril 2022. Nous laisserons de côté à ce stade celui de ces décrets qui traite de l’introduction de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols dans les documents de planification (décret 2022 – 762), pour examiner celui qui précise la définition et fournit la nomenclature annoncée : le décret 2022-763 du 29 avril 2022. Cet examen doit se faire en gardant à l’esprit que selon les dispositions expresses de la loi, cette définition, ou ses améliorations, ne s’appliquera qu’au terme de la période transitoire de 10 ans pendant laquelle on continuera à classer comme artificialisés les sols qui, sans distinction, ne sont ni naturels, ni agricoles ni forestiers (NAF).

Un classement croisant l’usage des sols et leur couverture

L’article 1er, 3ème alinéa du décret indique : « le classement est effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme». Sont donc explicitement écartées les approches qui se fondaient sur les droits d‘urbanisme attachés, au moment de l’observation, à l’espace considéré. Dans le même sens, le 4ème alinéa du même article : « L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique ». On verra plus loin l’incidence qu’auront, quand ils seront connus, les niveaux de ces seuils sur les effets pratiques de ce classement, mais on note ici que le fait de s’appuyer sur ces polygones d’observation construits en ignorant les limites parcellaires a pour conséquence de ne prendre en compte ni la catégorie fiscale ni le statut de droit civil des espaces observés.

C’est au contraire l’occupation qui est prise en compte, ce terme désignant comme le précise la notice explicative ce « qui résulte à la fois de leur couverture, mais aussi de leur usage ». Qu’y-a-t-il sur l’aire considérée ? A quoi cela sert-il ?

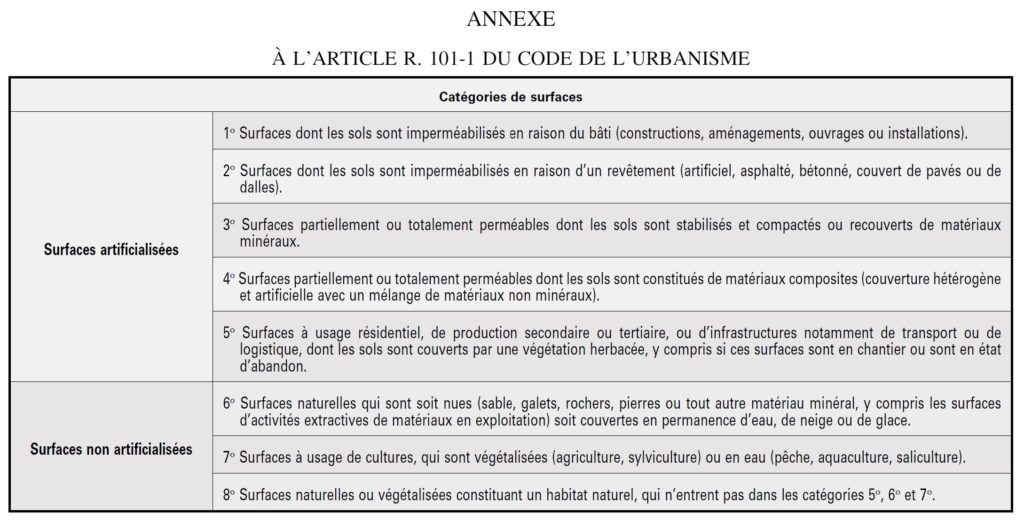

C’est donc un croisement de critères qui aboutit à la Nomenclature en 8 catégories introduite par le décret, nomenclature qui devient l’annexe à l’article R.101-1 du Code de l’urbanisme, et qui est reproduite ci-dessous, à partir du texte publié au Journal officiel.

On peut d’abord considérer ce classement sous l’angle de ses conséquences pratiques, on pourrait dire ses conséquences opératoires. En effet, une fois mise en œuvre au travers de ce classement la politique de réduction de l’artificialisation, vers l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050, devrait avoir pour effet de contingenter, puis de prohiber, certaines formes d’utilisation de l’espace, ou au contraire en encourager ou en imposer d’autres. Lesquelles ?

Un classement aux conséquences pratiques clairement tranchées

Vue sous cet angle, la nomenclature fait ressortir les arbitrages rendus sur des points dont on sait qu’ils étaient fortement discutés lors des étapes antérieures. On remarque en premier lieu que l’énoncé de la catégorie n°7 conduit à ce que toutes les surfaces végétalisées à usage agricole, sans exception, soient considérées comme non-artificialisées, et ce quel que soit le mode de culture, même dans les cas où ce dernier a pour effet d’altérer tout ou partie des fonctions biologiques ou hydriques du sol. Par exemple, les vergers modernes et les bâches ou filets qui les recouvrent, ou encore les cultures irriguées, sont classés comme les bocages diversifiés ou les parcours d’alpage. Ou encore, les terres labourées au même titre que les prairies permanentes, alors que leurs capacités de stockage de carbone dans le sol les différencient fortement. Pour l’usage agricole, donc, la considération du service rendu par le potentiel agronomique l’emporte de façon absolue. On maintient ainsi à l’identique ce qui résultait du classement antérieur (et encore en vigueur pour 10 ans), où tout ce qui est naturel, agricole et forestier (NAF) constitue en bloc et sans distinction l’espace non-artificialisé.

Une deuxième remarque, plus anecdotique et pittoresque, concerne les carrières : Il est précisé au 6°que « les surfaces d’activité extractive de matériaux en exploitation » sont considérées comme non-artificialisées. Il suffit d’en avoir visité quelques-unes pour savoir que les fonctions biologique, hydriques et climatiques des sols n’y sont pas préservées. Sans doute a-t-il été pris en compte que si ces activités altèrent généralement les fonctions écologiques des emprises qu’elles occupent, elles dépendent toujours d’une autorisation administrative d’exploitation, laquelle autorisation est toujours assortie d’une obligation, contrôlable, de remise en état à la cessation d’activité. Il demeure que la qualité de cette remise en état, la réalité du rétablissement des services écosystémiques qui en résulte donne lieu à de fréquentes contestations. La considération du caractère temporaire de l’altération est un enchaînement logique voisin de ce qui était prévu spécifiquement par la loi en ce qui concerne les installations photovoltaïques (article 194-III-5°). Si elles sont installées sur un espace naturel, agricole ou forestier, elles ne sont pas comptabilisées comme artificialisées «…dès lors que les modalités de leur installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol … ». Ces installations ne sont pas mentionnées dans la nomenclature et doivent encore faire l’objet d’un autre décret en Conseil d’état. La faible part relative, en France, des surfaces concernées ne font pas ce ces deux cas particuliers un sujet essentiel.

C’est pour ce qui concerne les espaces habités ou dévolus à d’autres usages qu’agricoles que se trouvent les novations les plus marquées :

- Les surfaces construites ou revêtues y sont évidemment classées comme artificialisées.

- L’application des critères du 7°, « surfaces à usage de culture qui sont végétalisées » devrait conduire à considérer comme non artificialisés les potagers des maisons individuelles et les jardins partagés.

- En sens inverse, la rédaction du 5° classe comme artificialisées les pelouses d’agrément, qu’elles soient privatives (autour des maisons), ou d’usage commun autour des immeubles en zone plus dense, ou encore en jardin public.

- Une distinction, nouvelle et importante est introduite par la rédaction un peu mystérieuse du 8° « surfaces naturelles… qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7° ». Il faut se reporter à la notice explicative du décret pour comprendre que cela dégage par différence, en zone urbaine, des surfaces « ligneuses », c’est-à-dire « boisées ou arbustives » qui, elles, sont classées comme non-artificialisées. Ce détour compliqué traduit une intention simple dans son principe : en zone urbaine, les espaces ni construits ni revêtus mais végétalisés sont classés comme artificialisés si ce sont des pelouses, non artificialisés s’ils sont plantés d’arbres ou d’arbustes. Cela impliquerait évidemment que l’un soit exclusif de l’autre, qu’un espace « herbacé » ne puisse simultanément être « boisé ou arbustif ». Cette alternative est loin d’être aussi tranchée que le texte le stipule, l’existence d’une limite précise entre ces catégories d’espaces est douteuse, ainsi que l’illustre en particulier l’agro-forestière dont les avantages écologiques sont souvent soulignés.

En outre, il faut y insister, la portée pratique de ces distinctions reste fortement déterminée par les seuils de surface des polygones d’observation, seuils qui, on l’a vu, ne sont pas fixés à ce jour. Ces seuils permettront-ils de distinguer des potagers de surface généralement inférieure à 100 m2. Identifieront-ils comme ligneux un bosquet d’arbres au fond d’un jardin, classeront-ils comme boisée une promenade de forme linéaire sous une double rangée de platanes ? L’image que l’observation donnera de l’artificialisation des sols sera déterminée par l’acuité du regard ainsi porté.

Même si ces précisions ultérieures peuvent encore fortement modifier l’impact effectif de ces dispositions, on peut les comparer avec ce qui se dessinait au travers des travaux parlementaires. Le texte voté en première lecture l’Assemblée nationale avait classé comme non-artificialisé tout ce qui était « en pleine terre », reprenant là la formulation de la Convention citoyenne pour le climat. Cela réduisait de près de 50 % l’impact des quartiers résidentiels à faible densité sur le bilan global de l’artificialisation. Le Sénat allait plus loin encore puisque sa rédaction classait comme non artificialisée la totalité de la surface d’une parcelle bâtie (donc y compris les parties construites ou revêtues) dès lors que l’emprise « en pleine terre » atteignait 50 % de ce total. Cela aurait sorti la plus grande part des quartiers de maisons individuelles de la catégorie artificialisée, et accessoirement entravé leur densification. Le texte réglementaire final est donc sous cet aspect nettement plus restrictif et plus exigeant que les intentions premières résultant du débat parlementaire. Ceux qui déplorent souvent que les textes finaux portent une moindre ambition que les intentions d’origine devraient trouver là une exception intéressante.

Une classification au service d’un modèle d’occupation de l’espace

Même si, répétons-le, la portée effective de ces arbitrages dépendra fortement du niveau des seuils d’observation, la lecture de la nomenclature fait nettement ressortir les priorités dans les effets pratiques qui en sont attendus :

- Freiner davantage, puis bloquer l’étalement urbain. On le sait de longue date, le mécanisme de formation des prix des terrains à bâtir est un moteur puissant pour le changement d’usage des terres agricoles et leur grignotage par l’urbanisation. Attribuer la qualification de non artificialisé de tout espace végétalisé d’usage agricole, sans considération des différences d’impact des modes de culture, fait que tout usage de cet espace à d’autres fins détériorera le bilan d’artificialisation. Sont ainsi renforcées les dispositions qui existent déjà pour s’opposer aux effets ce mécanisme.

- Densifier les zones déjà urbanisées. Qualifier d’artificialisées les surfaces végétales herbacées d’un usage autre qu’agricole a mécaniquement pour effet que la construction sur ces espaces ne pèsera pas négativement sur le bilan de l’artificialisation. Ce sont donc principalement ces espaces, outre les friches industrielles également classées artificialisées, qui sont désignés, pour accueillir la construction neuve.

- Développer des espaces boisés (couverture ligneuse) en zone urbaine. On sait les problèmes posés par les phénomènes d’îlots de chaleur en zone urbaine, d’autant plus aigus que ces zones sont plus denses. Pour en réduire les effets le développement en zone urbaine d’espaces plantés d’arbres est souvent présenté, sinon comme une solution, du moins comme susceptible de contribuer à la résilience de ces quartiers à ce phénomène, du fait de l’ombrage et surtout de l’évapotranspiration dont ils sont le lieu. Le fait de classer les espaces boisés en zone urbaine comme non artificialisés, à la différence des pelouses, devrait avoir pour effet d’inciter à en créer de nouveaux puisque cela contribuera positivement au bilan global d’artificialisation.

Bloquer l’étalement urbain, densifier les zones déjà urbanisées, développer dans ces dernières des espaces boisés, on reconnaît là le modèle d’occupation de l’espace qui est le plus généralement préconisé dans les milieux décideurs de l’aménagement et de la planification depuis que les préoccupations d’ordre écologique dominent dans le discours politique. Sans discuter ici de la pertinence de ce modèle simple — on pourrait dire simpliste—, ni de la qualité des réponses qu’il entend apporter aux enjeux environnementaux, on doit constater que, de déclarations ministérielles en articles de presse, de rapports en colloque c’est bien ce modèle qui fait le plus largement consensus. Au plan opératoire, celui des conséquences pratiques, les choix traduits dans la nomenclature du décret du 29 avril 2022 sont d’abord mis à son service.

Un décret qui ne clôt pas le débat

Les acteurs de la construction, de l’aménagement et de l’urbanisme, qu’ils soient publics ou privés sont enclins à chercher dans le décret et la nomenclature des règles pratiques à l’intérieur desquelles placer leur action. Ils ne peuvent qu’être intrigués, et déçus, par la dernière mention de la notice explicative du décret. En effet, après avoir rappelé, comme on l’a déjà vu que la nomenclature ne s’applique pas pour la première tranche de 10 ans il est indiqué : « Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol »

Effectivement, la loi Climat – résilience, cadre duquel un décret d’application ne saurait s’affranchir, énonce clairement que la nomenclature attendue concerne « les documents de planification et d’urbanisme » (dernier alinéa de l’article 192-2°). En rappelant ce point, la notice se place bien dans le cadre fixé par la loi. Pour autant un esprit cartésien peine un peu à comprendre comment on pourrait apprécier la conformité d’un projet aux documents d’urbanisme, par exemple en instruisant une demande de permis de construire, sans lui appliquer les mêmes critères que ceux retenus dans les documents qu’il doit respecter. C’est pourtant ce à quoi conduit le dispositif législatif et réglementaire ainsi constitué. Il limite alors la vocation de la nomenclature à la mise en place d’un instrument de pilotage et de contrôle de la trajectoire de réduction de l’artificialisation et à plus long terme de l’atteinte des objectifs ZAN, et ce à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme.

Dès lors demeurent au plan de la conception pratique des projets comme de la délivrance des autorisations administratives qui s’y appliquent les questions essentielles qui restaient posées par la définition de l’artificialisation des sols énoncée dans la Loi du 22 août 2021, définition qui reste au niveau des principes et qu’il faut rappeler : Article 192-2° : « …… . L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. …. . » .

Les termes de cette définition expriment certes une ambition écologique, mais ils sont tous de portée très générale, sans qu’on perçoive clairement comment ils dessinent de limites précises entre ce qu’ils prohibent et ce qu’ils promeuvent. Le terme même d’altération, et le caractère péjoratif qui lui est généralement prêté, semble stipuler qu’avant cette altération tous les sols remplissent de façon optimale les fonctions biologiques hydriques et climatiques, ce qui n’est évidemment pas le cas. Plus encore, dans de nombreuses situations ces fonctions peuvent être en conflit entre elles, ainsi qu’elles le sont de façon évidente avec le potentiel agronomique. L’agriculture depuis son invention « altère » les sols naturels par une correction de certaines de leurs fonctions écologiques, par enrichissement en fumier et en humus, par irrigation ou drainage, et à l’époque moderne par les engrais chimiques et les pesticides, ou encore par les remembrements et les immenses aires de monotonie biologique qu’ils engendrent.

En dehors des conflits avec l’agriculture, doit-on considérer qu’une piste cyclable, certes revêtue mais linéaire, altère autant les fonctions écologiques des sols que, pour la même surface, un parking de 400 places d’un seul tenant ? Une pelouse qui reçoit la pluie et l’infiltre doit-elle être appréciée à l’identique que celle qui, de même dimension, dissimule un sous-sol construit et imperméable ?

Une gestion raisonnée de l’affectation des sols, dès lors qu’elle porte une forte ambition de préserver leurs fonctions écologiques, ne peut pas rester aveugle à ces contradictions, aux tensions qu’elles portent, et que les approches scientifiques éclairent et devront éclairer davantage. Quelles priorités se donner dans la diversité des objectifs poursuivis ? Sur quels critères arbitrer ? Chaque jour apporte, par le progrès des connaissances et de la réflexion, de nouveaux paramètres à prendre en compte sur ce sujet complexe. Ainsi, le dernier rapport du GIEC donne un poids nouveau et peut-être essentiel au stockage de carbone dans les sols, sujet décrit depuis plusieurs années mais jusqu’ici aucunement pris en compte dans les actions engagées. Tout montre qu’une politique efficace et durable d’affectation des sols, politique évidemment nécessaire, devra recourir à des arbitrages plus délicats, plus subtils que ceux qui de ce premier décret d’application, centré quant à lui sur la mise en place d’un indicateur de synthèse.

C’est donc un chantier important, complexe, qui reste ouvert et, à coup sûr, le décret ici analysé n’y met pas un point final.