Parallèlement, à ses activités professionnelles diversifiées dans des fonctions directement opérationnelles, toujours liées au logement, à l’aménagement et à la construction, Arnaud Bouteille a été de très longue date membre actif de l’ADEF, éditant la revue Études Foncières, puis de la société éditant la Revue Foncière et aujourd’hui de Fonciers en débat. L’interview conduite par Éric Charmes permet un croisement de ces deux champs d’expériences, en permanence confrontés aux questions foncières.

Le coût collectif de la périurbanisation est un débat de longue date. Il est remis à l’ordre du jour avec les besoins de sobriété foncière, souvent assimilée à la lutte contre l’étalement urbain… L’interview met en perspective historique quelques-uns des moteurs du développement pavillonnaire, démystifiant certains a priori en s’appuyant sur des expériences concrètes. L’interview porte ainsi sur l’histoire des Maisons Phénix, constructeur qui a incarné la fabrique du pavillonnaire en France. La discussion aborde ensuite l’intérêt pour l’habitat pavillonnaire que l’on prête aux grands groupes du bâtiment et des travaux publics, comme la Générale des Eaux ou Bouygues. Les pouvoirs publics ne sont pas absents de cette question dont les racines remontent au moins à 1945. Le lecteur n’omettra pas de retenir de cet entretien l’apport majeur des travaux d’Arnaud Bouteille dans la connaissance des différences de coûts de la construction immobilière selon le type d’immeuble et sa contribution au grand débat sur les coûts des faibles densités. On retiendra aussi ses propositions à poursuivre les réflexions et les recherches…

La rédaction

Nous échangeons régulièrement depuis environ 25 ans, d’abord au sein du comité de rédaction d’Études foncières, puis autour de la Revue foncière et maintenant avec le site de Fonciers en débat. Tu as publié divers textes, notamment sur la densité, les coûts de construction et l’artificialisation. Mais tu as finalement assez peu publié sur la maison individuelle en tant que telle. Cet entretien est l’occasion de combler ce manque. Car manque il y a. En effet, tu as été non seulement un observateur, mais aussi un acteur de la fabrique du pavillonnaire en France. Tu as dirigé l’équipe qui a créé et développé Foncier Conseil en 1980, structure devenue rapidement le premier lotisseur[1] de France. Tu as présidé cette société pendant les 9 années qui ont suivi, avant son intégration au groupe Nexity. Tu as aussi été directeur général de Maisons Phénix de 1986 à 1988. Tu tires de cette partie de ton parcours des observations très riches sur l’habitat individuel et essentielles pour les débats actuels.

Commençons donc. En France, la marque Maisons Phénix est l’une des rares qui incarnent le pavillon. Récemment encore, en 2022, lors de la liquidation judiciaire du groupe Geoxia, qui regroupait de multiples marques de constructeurs de maisons individuelles, les médias ont surtout parlé de Phénix. Et beaucoup de chercheurs font de ce constructeur un acteur central, notamment suite aux travaux menés par Pierre Bourdieu dans les années 1980, et publiés dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1990[2]. Jusqu’où cette attention est-elle méritée ?

Je commence par préciser que si j’ai effectivement assumé une mission de direction générale du groupe Phénix de 1986 à 1988, c’était à titre intérimaire à une période où le groupe était déjà enfoncé dans des difficultés graves, et que je n’ai aucunement été un acteur des fulgurants succès de cette entreprise au cours des deux décennies précédentes. Dans cette fonction temporaire, j’ai cependant mieux connu certains de ceux qui avaient conduit ces succès et la culture d’entreprise qui y était liée.

Les chercheurs que tu cites ont raison de voir dans Phénix un acteur central du développement très rapide de la maison individuelle à partir des années 1960, mais je pense qu’ils se trompent à propos de ce qu’ils croient être les ressorts de ce succès – la démarche industrielle, la puissance de feu publicitaire voire, selon certains, une capacité de lobbying auprès des pouvoirs publics.

Pour mieux comprendre, un détour par l’histoire de l’entreprise est nécessaire. L’entreprise est fondée en 1945, par André Pux et Roger Boutteville, tous deux ingénieurs et porteurs de la conviction, très répandue à l’époque, que l’avenir de la construction devait s’appuyer sur une démarche industrielle. L’entreprise détient les brevets d’un procédé constructif comportant d’une part une ossature métallique, c’est-à-dire des poteaux et une charpente adaptés à chaque projet mais fabriqués en usine et d’autre part des panneaux de béton, également préfabriqués en usine, manipulables par deux hommes, et venant se fixer sur cette ossature. Tout le reste, les cloisonnements, la couverture, les doublages, les menuiseries extérieures et intérieures, la plomberie, le chauffage, l’électricité, reste fait avec les techniques courantes disponibles sur le marché, et toujours confié à des sous-traitants. L’entreprise entend cependant s’engager envers ses clients sur un produit fini, ce qui implique une sélection rigoureuse et un contrôle méthodique de ces sous-traitants. Le procédé est bien adapté à des constructions sur 1, 2 ou 3 niveaux.

C’est donc une société d’ingénieurs, portée vers la performance technique, qui va d’abord chercher ses clients auprès des grands donneurs d’ordre, les marchés liés à la reconstruction d’après-guerre, et surtout EDF, engagée dans le très grand programme hydro-électrique de l’époque, avec ses grands chantiers en montagne. Ce programme nécessitait de mettre en place rapidement les moyens de loger et faire vivre des milliers de personnes dans des endroits difficilement accessibles, ce qu’on appelle aujourd’hui des bases-vie. La capacité de Phénix de s’engager sur un prix forfaitaire et de tenir les délais répond bien à cette demande et Phénix remporte une part significative de ces commandes. Certaines de ces réalisations ont retrouvé une autre affectation à la fin des grands chantiers et sont encore visibles aujourd’hui. Cependant ces types de marchés sont très disputés, les grands donneurs d’ordre négocient sévèrement les prix, les marges sont étroites et dès la fin des années 1950 cette demande se raréfie. À l’issue de cette période, Phénix est une PME bien gérée, de bonne réputation, mais aux comptes très serrés et qui voit ses grands clients disparaître. Elle est conduite à (doit-on dire elle se résigne à ?) prendre des commandes de plus en plus petites jusqu’à en accepter qui portent sur une seule maison. Et, sur ce créneau des maisons à l’unité, Phénix rencontre très rapidement un remarquable succès.

Cette orientation nouvelle correspond au début de la périurbanisation, qui s’amorce avec les années 1960, et à la vigoureuse montée en puissance du marché de la maison individuelle. Mais quel rôle a joué l’industrialisation des process de fabrication ? Le marché de la maison est resté un marché de petits acteurs, peu capitalisés. Pourquoi alors le succès de Maisons Phénix ?

Ce succès d’une entreprise qui s’affichait effectivement porteuse d’un procédé industriel, a été la source d’une mauvaise compréhension. Beaucoup y ont vu la preuve que ce marché s’est développé sur une base industrielle, un peu comme les mêmes le croient, non moins à tort, pour les grands ensembles. Sans doute faudra-t-il que nous y revenions.

Mais ce qui est certain, c’est que ce succès de Phénix, un peu inattendu, a reposé sur d’autres bases.

D’abord, l’apparition d’une demande nouvelle et massive. Dans le mouvement de transformation socio-économique très rapide des « trente glorieuses », le taux de motorisation des ménages se met à augmenter très rapidement. Par exemple, en seulement trois ans, de 1960 à 1963, il passe de 30 % à 39%. Combiné avec les forts encouragements à l’accession à la propriété mis en place par les pouvoirs publics dès les années 1950, cela rend possible l’expression d’une demande massive des classes moyennes pour la propriété d’une maison individuelle.

Face à cette demande nouvelle, au travers des contacts commerciaux avec des particuliers qui se multiplient, les équipes de Phénix comprennent vite, sans doute plus vite que d’autres, à quel point les attentes de cette nouvelle clientèle sont différentes de ce qu’ils avaient connu auparavant. On ne se trouve plus en face d’un maître d’ouvrage organisé, qui a d’abord défini un projet en un lieu précis, qui en a négocié les autorisations administratives, qui est capable d’en mettre en place le financement et n’attend de l’entreprise que le meilleur rapport qualité/prix/délais.

Avec cette nouvelle clientèle, la démarche doit se conduire beaucoup plus en amont. Dans un dialogue méthodique avec chaque ménage intéressé, engagé bien avant une commande ferme, il faut l’aider à définir un projet compatible avec ses capacités, le guider dans le repérage des aides auxquelles il a droit, l’assister dans la négociation des financements, repérer des terrains disponibles dans sa zone d’intérêt, déposer et obtenir pour son compte le permis de construire, pour aboutir à un projet précis au coût total solidement établi, condition absolue de la mise en place des aides et des financements. C’est seulement une fois ces étapes franchies que l’on peut confirmer une commande. Ces missions amont représentent un travail important, mobilisant des compétences qui ne se trouvent pas habituellement dans une entreprise de construction. Phénix a su détecter cette attente, et surtout, plus vite que d’autres, organiser ces nouvelles fonctions dans l’entreprise. C’est en quelque sorte l’invention d’un nouveau métier, celui qui sera appelé « Constructeur de maisons individuelles – CMI », ou encore « Pavillonneur », ce dernier terme étant généralement utilisé par ceux qui ne l’aiment pas. Le fils d’André Pux, Claude Pux, au profil plus commerçant qu’ingénieur, a certainement joué un rôle éminent dans cette adaptation décisive.

Si le procédé industriel sur lequel s’appuyait l’entreprise a été un facteur de ce succès, c’est essentiellement en fournissant à cette démarche en amont une panoplie de solutions diversifiées, bien étudiées, dont le prix est à l’avance connu avec précision, et qui fournit des repères précis dans l’élaboration avec le client de son projet. C’est ce qu’on appelle le catalogue. Il est d’ailleurs remarquable de voir à quel point les catalogues de l’époque, comme ceux qui ont suivi au fil des années, sont diversifiés tant par la déclinaison dans les variantes régionales que par l’étendue, dans chaque région, de la gamme d’offres, allant de la maison la plus simple de plain-pied à la maison bourgeoise sur deux niveaux avec un séjour sous double hauteur. Le principal trait commun de la clientèle visée, celle qui « fait construire », est de s’inscrire dans la démarche, statistiquement très majoritaire, de ce qui est appelé le diffus ou la construction à l’unité[3].

Très bien, mais poursuivons sur ce succès qui a été au rendez-vous. Pour une entreprise reposant sur un procédé industriel, on s’attend à ce que cela assure un meilleur amortissement de ses coûts fixes (usines, machines, etc.…) et par là un avantage en termes de prix sur ses concurrents moins industrialisés.

Quelques données d’abord sur ce remarquable succès. Une fois Phénix orientée vers ce nouveau marché, les volumes de vente montent très vite jusqu’à atteindre progressivement 10 000 maisons par an. Phénix est le premier CMI à couvrir l’ensemble de l’hexagone et se maintiendra dans cette position de tête pendant près de 20 ans. Cela s’accompagne effectivement de très bons résultats financiers, suscitant alors, et alors seulement, l’intérêt et l’arrivée à son capital d’investisseurs de premier plan et la cotation en bourse. Mais ce volume total de production, moins de 40 unités par jour ouvrable, reste très loin de ce qui, dans l’industrie de production, entraîne des économies d’échelle significatives. En outre, comme je l’ai dit, la part du procédé industriel dans le produit fini, la maison, était très partielle. Je l’évalue à 30 % de la valeur totale. Des séries trop petites pour entraîner une baisse radicale des coûts, une part industrielle réduite, tout cela explique que Phénix n’a jamais réussi à creuser un écart de prix massif avec ses concurrents, qu’ils mettent en œuvre d’autres procédés industriels (comme par exemple Bruno-Petit ou Maison Évolutive) ou qu’ils ne s’appuient sur aucun procédé spécifique (ce qui est le cas le plus commun).

Il faut souligner aussi que, dans la même période, on construit en France plus de 200 000 maisons par an. La part de marché de Phénix n’a donc pas dépassé globalement 5 %. Elle atteignait au mieux 10 % dans certains départements, mais beaucoup moins dans d’autres. Si Phénix est bien leader sur son marché, celui-ci reste extrêmement dispersé entre des opérateurs en nombre croissant, très vite plus de 1000, certains construisant moins de 20 maisons par an.

Cette extrême dispersion des producteurs a une cause bien claire. Sur ce marché où la demande est forte, pour exercer ce métier de CMI, il n’est pas nécessaire de justifier de diplôme (à la différence des architectes ou des géomètres…), ni d’avoir obtenu ou acheté une charge, comme pour les notaires. Il n’est pas non plus nécessaire de disposer de capitaux importants car il n’y a pas de stock à porter. Enfin, c’est une des rares activités économiques qui, après leur démarrage, engendrent assez vite une trésorerie positive. Ces différentes caractéristiques correspondent à ce que les économistes appellent une activité « à très faible droit d’entrée ». Aussi les plus dynamiques des salariés des entreprises qui ont inventé ce métier de CMI, une fois qu’ils en ont compris les ressorts, sont vites tentés de se mettre à leur compte, généralement sur un territoire limité, mais où leur proximité avec la demande et avec le réseau des entreprises sous-traitantes, toujours locales et de taille réduite, leur donne des atouts spécifiques. On constate ainsi que les plus gros acteurs, et en particulier Phénix, sont une sorte d’école et fabriquent continûment de nouveaux concurrents, d’autant plus compétitifs qu’ils se lancent avec de très faibles coûts de structure.

Ce phénomène est encore accentué par les progrès rapides et spectaculaires de la construction dans ces décennies : les menuiseries préfabriquées avec leurs cadres, les blocs-portes, les cloisons sèches, les pieuvres électriques, les enduits projetés, etc. Ce sont des composants qui, eux, sont fabriqués en usine en très grandes séries et produisent effectivement des effets de baisse des coûts et d’amélioration de la qualité. Phénix est bien sûr en pointe pour les intégrer à son process au fur et à mesure qu’ils apparaissent, mais ces composants et les progrès dont ils sont porteurs n’impliquent pas de technicité particulière sur les chantiers, bien au contraire, et sont accessibles à tous les acteurs de la construction qu’ils soient gros ou petits. Jean-Michel Roux et Gérard Bauer sont de ceux qui ont clairement identifié ce phénomène dès la fin des années 1970, selon lequel les plus gros opérateurs ne parviennent pas à creuser un différentiel coûts/qualité par rapport aux plus petits. Dans mon souvenir, ce sont les nombreux échanges que j’ai eus avec eux en 1980 et 1981, au lancement de Foncier Conseil, qui m’ont aidé à formuler ce constat

Voilà donc pour le rôle de l’industrialisation du marché de la maison individuelle. Mais qu’en est-il de l’intérêt du pavillon pour les grands groupes du bâtiment et des travaux publics ? J’insiste sur cette question car on lit souvent que l’importance prise par l’habitat pavillonnaire est le résultat d’un lobbying réussi de grands groupes comme la Générale des Eaux ou Bouygues, avec leurs filiales plus ou moins indépendantes. Derrière cela figure l’idée que ces groupes auraient exploité à leur profit le goût des Français pour l’habitat individuel.

L’entrée de grands actionnaires au capital de constructeurs de maisons individuelles est restée tout à fait exceptionnelle, et tardive. S’agissant de Phénix, c’est venu après que son succès soit bien établi et n’en a aucunement été la cause. La première prise de participation est venue du groupe Saint-Gobain, très grand producteur de composants du bâtiment, qui voyait sans doute dans cette participation une sorte d’intégration verticale. Il n’apparaît pas que la présence au capital et le soutien de Saint-Gobain aient modifié la trajectoire de développement de Phénix, qui avait commencé bien avant. En tout cas, ce groupe n’a pas fait de difficulté quelques années plus tard pour céder sa participation au groupe de la Générale des Eaux, à l’époque en recherche de diversification. La Générale des Eaux (devenue par la suite Vivendi) était l’un des plus grands groupes français spécialisé dans la délégation de service public, notamment pour la gestion de l’eau et des réseaux urbains. Elle a effectivement pris et détenu durant 20 ans une majorité de contrôle dans Phénix. Il est certain que les décideurs de cet investissement escomptaient une prolongation de la courbe de forte croissance auparavant constatée pour Phénix et que ses dirigeants de l’époque leur affirmaient pouvoir poursuivre, y compris à l’international, ce qui explique le prix élevé qu’ils ont payé pour leur participation. Leurs attentes ont été déçues, c’est le moins qu’on puisse dire, puisque à partir de ce moment, le volume d’activité et la rentabilité de Phénix ont commencé à stagner, avant d’entamer un recul que rien n’a pu arrêter. Les raisons sont clairement celles que j’ai indiquées : avantage faible ou nul conféré par le procédé industriel, extrême dispersion du métier entre un grand nombre d’acteurs toujours renouvelés. Mais il faut reconnaître qu’il est plus facile de porter ce diagnostic avec du recul et à froid, que sur le moment et dans le feu de l’action.

Cette erreur de jugement a longtemps persisté, jusqu’à s’engager en 1992 dans une tentative ahurissante consistant à racheter tous les gros concurrents de Phénix, tous en difficulté. Elle n’a abouti qu’à aggraver le désastre et il est certain que la participation de la Générale des Eaux dans Phénix lui a fait perdre beaucoup, beaucoup d’argent.

Mais cependant Maisons Bouygues, « la maison de maçon » était bien adossée à un groupe de BTP extrêmement puissant et a connu un certain succès. S’agit-il d’un contre-exemple ?

Parler d’adossement n’est pas tout à fait exact. Maison Bouygues n’a pas fait partie du groupe Bouygues (certes déjà important mais moins qu’il ne l’est aujourd’hui). Les parts de ce nouveau CMI, créé en 1979 donc très tardivement par rapport au mouvement qui nous occupe, sont détenues à titre personnel par des fils de Francis Bouygues et l’entreprise est rapidement dirigée par l’un d’eux, Martin.

C’est là aussi effectivement une belle réussite, puisque rapidement l’activité monte à quelques milliers de logements, donc 2 ou 3 % de part de marché. C’est avant tout fondé sur un coup marketing très astucieux qui joue sur le nom de Bouygues et sur un handicap de Phénix, dont je n’ai pas encore parlé. Dans son invention du métier, 20 ans plus tôt, Phénix s’est tournée vers la clientèle la plus nombreuse, la plus sensible à sa démarche amont, celle à qui Phénix faisait découvrir qu’elle pouvait « accéder à la propriété d’une maison pour le prix d’un loyer ». Donc, plutôt les plus petits budgets, les revenus les plus modestes parmi les demandeurs de maison individuelle. De sorte que si, comme je l’ai dit, son catalogue offrait une large gamme, ses ventes effectives et ses constructions ont porté très majoritairement sur les maisons les plus simples. Par ailleurs, l’exécution de la partie préfabriquée est spectaculaire, guère rassurante pour ceux qui ne sont pas des spécialistes. L’ossature métallique est livrée par un seul camion, elle est montée en un jour, ou deux au maximum et elle paraît très frêle. La mise en place des plaques de béton ne prend guère plus de temps. D’où une image de précarité, complètement injustifiée, mais qui s’installe fortement dans le public. Le nom de Phénix est donc associé au bas de gamme, aux petits budgets, à ce qui est vite construit et les efforts publicitaires considérables engagés pour corriger cette perception infondée n’y parviendront jamais. Maisons Bouygues va jouer sur cela avec son message « la maison de maçon ». Il n’y a évidemment aucun maçon du groupe Bouygues dans la réalisation, pas plus qu’il n’y a de maçon chez Maisons Bouygues, puisque tout est sous-traité à de petites entreprises locales. Mais ce qui est compris par les destinataires du message, c’est qu’il s’agit d’une maison d’un grand groupe et, en plus, que ce n’est pas une Phénix avec son marquage social. Tout cela explique une percée commerciale pendant quelques années. Une percée qui ne s’appuyait aucunement sur un process industriel et avec des prix de vente comparables à ceux de Phénix. Preuve supplémentaire de ce que le procédé industriel de ce dernier ne lui apportait pas un avantage coût décisif.

L’aventure sera quoi qu’il en soit relativement brève puisqu’en 1992, la société est revendue… à Phénix !!, dans le mouvement de concentration dont j’ai parlé. Il y a de très fortes raisons de penser que cette vente s’est faite pour une valeur négative, c’est-à-dire que la totalité des actions ont été apportées non pas contre un chèque mais avec un chèque, et Martin Bouygues s’est tourné vers des missions d’une autre envergure. La société n’ayant pas été intégrée au groupe coté en bourse, sa rentabilité n’a pas été connue avec certitude. Je ne sais donc pas si les frères Bouygues ont ou non gagné de l’argent dans cet épisode qui, j’insiste, est resté largement étranger au groupe Bouygues lui-même.

Dans tout ce que nous venons de passer en revue, je ne vois pas que le développement massif de la maison individuelle à partir des années 1960 trouve sa cause dans une action déterminée des grands groupes financiers ou industriels. Ils ont été longs à comprendre la vraie nature de ce métier et, après une implication aux résultats plus que mitigés, ils s’en tiennent depuis 30 ans absolument à l’écart.

Et l’État alors ? Beaucoup de travaux d’histoire urbaine et de sociologie en font un promoteur actif de l’habitat pavillonnaire, particulièrement après l’échec de la politique des grands ensembles.

Je ne vois pas sur quoi se fonde cette affirmation. L’État a incontestablement encouragé l’accession à la propriété par différents mécanismes de financement, d’incitation fiscale, et de subventions. Les règles de mise en jeu de ces mécanismes orientaient nettement les accédants vers la construction neuve plutôt que vers l’ancien, mais étaient aveugles ou neutres par rapport à l’objet construit, maison ou appartement dans un immeuble collectif. C’est la demande de ménages ainsi « solvabilisés », selon le jargon des technocrates, qui s’est très majoritairement portée vers la maison individuelle, nourrissant le marché des CMI, et, dans une moindre part, la maison individuelle groupée construite par des promoteurs. Ainsi, aujourd’hui en France où 57 % des ménages sont propriétaires du logement qu’ils occupent, les enquêtes logement relèvent que, dans 80 % des cas, ce logement est une maison. Cette très forte congruence entre le statut de propriétaire occupant et l’habitation d’une maison est généralement méconnue. Donc les aides financières à l’accession à la propriété sont allées très majoritairement à la construction de maisons individuelles. Mais ce n’était pas dans cette intention qu’elles étaient mises en place par ceux qui rédigeaient les règles du jeu, les services de l’État. Bien au contraire, j’ai observé tout au long de ma vie professionnelle une attitude inverse, très fortement ancrée au sein de ces services, considérant que la maison individuelle était un problème et pas une solution.

Catherine Bonvalet, dans un article publié récemment[4], décrit de façon saisissante la permanence depuis 1945 de cette conviction dans la haute fonction publique, selon laquelle la maison individuelle n’est pas appropriée pour répondre à la demande de logement. J’ai moi-même, au début de ma vie professionnelle, été plongé dans un milieu qui portait cette conviction comme une évidence qu’il n’y avait pas lieu de discuter et j’ai partagé cette idée. C’est seulement quand la suite de ma vie professionnelle m’a donné à voir la puissance, la réalité et les modalités du phénomène que mon point de vue a évolué.

Mais quid alors du rôle d’Albin Chalandon et du concours lancé en 1969, alors qu’il était ministre de l’Équipement et du logement ? On continue régulièrement à faire référence aux chalandonnettes. Dans la littérature scientifique, ce concours apparaît dans l’historiographie comme un moment fondateur[5].

On ne peut pas parler du concours Chalandon sans souligner qu’il visait exclusivement la construction de maisons dites groupées, et groupées en nombre important puisque, dans la formule d’origine, chaque programme devait comprendre au moins 200 maisons. Or l’habitat groupé[6] était, déjà à l’époque, une forme très minoritaire de la production de maisons et le concours visait justement à la développer pour permettre de mieux intégrer l’individuel dans des opérations d’aménagement. La prime aux lauréats consistait surtout à l’attribution de terrains dans les opérations d’aménagement sous contrôle de l’administration.

Ce concours et la publicité qui en a été faite a politiquement permis d’afficher que le ministre encourageait la maison individuelle, mais la réalité des chiffres en montre les limites : l’ensemble des programmes primés a atteint au total 60 000 logements, étalés sur plusieurs années, soit à l’époque trois mois de production annuelle de maisons.

Au sujet de ce concours, une anecdote m’a été rapportée par les plus anciens cadres de Phénix. Je ne peux pas garantir son authenticité, car aucun de ceux qui me l’ont rapportée ne pouvait affirmer qu’il y avait directement assisté, mais le fait qu’elle fasse en quelque sorte partie du folklore de l’entreprise me paraît très significatif.

Donc, le concours est lancé avec une forte publicité. Au bout de quelques semaines, les collaborateurs de Chalandon l’informent que l’on n’a reçu aucune réponse de Phénix. Le ministre surpris appelle aussitôt directement au téléphone le président de Phénix, à l’époque André Pux. En bon politique, il commence par lui dire des choses flatteuses, qu’il considère qu’il est le meilleur constructeur, que ce qu’il fait est très bien, etc. Pux répond un peu abruptement que si le ministre sait que Phénix est le meilleur, il ne voit pas pourquoi il devrait passer un concours. Chalandon insiste : « J’ai sous les yeux votre catalogue. Cette maison « Primevère Val-de-Loire » dans sa version 4 pièces correspond très bien à ce que nous cherchons. Si je vous en commande 10 000, quelle remise faites-vous sur le prix catalogue ? ». Un temps de silence, pas très long, et Pux répond : « plus 10% » !

Cette réponse intégrait, sans doute, que le concours impliquait de construire en « groupé », donc que les maisons devaient être vendues en VEFA, un processus commercial (celui des promoteurs) très différent de celui de la vente à l’unité pour lequel étaient structurées les équipes commerciales de Phénix et même différent de l’ensemble de son modèle économique. Il traduisait aussi une défiance au regard des machines pilotées par les services de l’État et les risques de surcoût qui y sont associés. Mais plus encore, cela traduisait une claire conscience à ce moment-là de la vie de l’entreprise que l’augmentation du volume ne réduisait pas sensiblement les coûts de production, à l’inverse des principes qui avaient guidé la création de Phénix 20 ans plus tôt. Phénix a fini par répondre au concours, mais avec une réponse délibérément non conforme au cahier des charges, ce qui a conduit dans un premier temps à son élimination par le jury. Finalement, après quelques soubresauts, il semble que Phénix ait été retenue pour 183 logements au titre du concours Chalandon, soit moins de 15 jours de sa production de l’époque !

Pour ce qui est des effets du concours pour les autres concurrents, l’économie attendue du groupement de commandes que l’administration escomptait ne s’est guère vérifiée et, pour atteindre les objectifs de prix qui étaient fixés, les opérateurs ont été amenés à de mauvais arbitrages sur la qualité, quelques fois à recourir à des solutions techniques non éprouvées dans la durée. Cela a entraîné très vite des déceptions et des critiques et une mauvaise image. Le sobriquet de « chalandonnette », en témoigne. Ce concours n’a donc été qu’un moment très passager de l’histoire du pavillonnaire, et en aucune manière un moteur de son développement.

Certes, la maison individuelle sous la forme dite groupée, réalisée par un promoteur dans le cadre d’un seul permis de construire portant sur un ensemble de maisons, y compris des équipements et des services, a connu une certaine vogue, celle des « nouveaux villages ». Ces derniers ont attiré un public souvent un peu plus favorisé que celui de la maison à l’unité, de culture plus internationale, séduit par l’image américaine de cette formule. Mais cette vague a été relativement passagère, et toujours très minoritaire dans la production totale de maisons, comme elle est restée également très minoritaire dans la production globale des promoteurs. Le modèle n’a pas vraiment pris.

Les Chalandonnettes, dans le quartier de Beauval à Meaux (Seine-et-Marne) – source : patrimoine.iledefrance.fr

Effectivement, des recherches auxquelles j’ai participé montrent que les « nouveaux villages » ont perdu de leur attrait au fil du temps au profit de l’individuel pur, pour une part en raison du rejet des formes de gestion associées à l’habitat groupé et, pour une autre part, en raison du rejet de l’uniformité de l’habitat, des difficultés à faire évoluer l’architecture, à la personnaliser[7]. Est-ce qu’on ne doit pas le regretter ? L’échec de l’intégration de l’habitat individuel dans des opérations planifiées, qu’il s’agisse de ZAC, de villes nouvelles ou de nouveaux villages, n’est-il pas finalement l’une des raisons du maintien de la réserve de la haute administration française face au modèle pavillonnaire ? Cette absence de maîtrise par les collectivités locales comme par l’État, n’est-elle pas l’une des sources du mitage, mis en cause dès la fin des années 1970, avec le fameux rapport Mayoux[8] ?

Se référer au rapport Mayoux est effectivement très utile. C’est un document extraordinairement clairvoyant à la date de sa publication (1979). Il fait une analyse très lucide du phénomène de périurbanisation, apprécie assez exactement la puissance du mouvement socio-économique qu’il traduit et en déduit son caractère inéluctable. Il souligne également la surestimation des inconvénients qu’on lui prête et conclut surtout sur l’urgence de mieux l’organiser de façon positive. Il utilise le terme mitage pour désigner d’une façon générale les formes non organisées que prend cette poussée. Pour le contrer, il recommande une politique foncière dynamique, créant de l’offre et non la raréfaction des terrains constructibles, inscrite dans une planification positive, sachant préserver efficacement certains espaces choisis et en ouvrir d’autres à la construction en ménageant de larges degrés de liberté et d’adaptation aux acteurs locaux, aux agents économiques, ainsi qu’aux ménages.

Il me semble qu’on a surtout retenu du rapport l’impératif de lutter contre le mitage, mais qu’on a oublié ces conditions énoncées comme indispensable pour y parvenir. On a donc vu se développer cet espace mal fichu que nous connaissons, et on a justifié ainsi les critiques qu’on lui oppose.

Ce rejet de la maison émanant de la haute administration et de la technostructure qui l’entoure a perduré, même si les justifications qui en sont données évoluent.

Le ZAN en fournit un dernier exemple. À partir du principe posé par la loi de sobriété foncière et d’une gestion des espaces intégrant des impératifs écologiques, les textes d’application opposables se sont transformés à la suite de multiples convulsions en une définition en creux, condamnant les formes d’habitat à faible densité, et aveugle aux critères véritablement écologiques. Les vers de terre, pour reprendre l’image de Jean-Marc Offner, n’y trouvent pas leur compte[9].

Cette critique systématique de la maison et de la faible densité est largement entretenue par les milieux professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, ainsi qu’une grande partie de la recherche, et fortement reprise et amplifiée par les médias.

Un exemple extrême, caricatural, est un documentaire à charge, « Rêve pavillonnaire, les dessous d’un modèle » diffusé en 2019 sur France TV avec les commentaires de chercheurs, dont Anne Lambert de l’INED, sociologue qui a beaucoup publié sur ces sujets. Dans la logique du genre, le reportage donne à voir des tranches de vie, dont deux ménages en très grande difficulté, qui se trouvent être propriétaires chacun d’une maison individuelle dans la grande périphérie, associant sans discernement ces deux caractéristiques comme si la seconde était naturellement la cause de la première. Ainsi de cette femme dont on nous explique qu’elle est de très faible qualification professionnelle et qu’elle élève seule trois enfants. Effectivement sa vie est très, très difficile. Où ne le serait-elle pas ?

Les chercheurs présents sur le plateau et invités à commenter ensuite le reportage ne relèvent nullement ce biais. Le second cas cité, non moins extrême, est un celui d’un homme qui habite au-delà d’Orléans et travaille à Vincennes, commune limitrophe à l’Est de Paris. Depuis 20 ans, il effectue ce trajet tous les jours, plus de 4 heures de transport, avec les souffrances que l’on peut imaginer. Le reportage ne se demande pas pourquoi cet homme, de très faible qualification dans un métier extrêmement banal (la propreté) n’a pas pu sur une durée aussi longue trouver un emploi équivalent plus proche, ou encore une maison non moins modeste, mais à l’est de Paris. Il y a sans doute de complexes raisons personnelles, mais évidemment très particulières et qui ne rendent pas ce cas représentatif. Aucun des chercheurs présents ne le signale. Et à ce moment de la discussion aucun non plus ne mentionne à quel point ce que le reportage veut montrer à travers cet exemple —des temps de transport quotidien terriblement longs pour les habitants de la périphérie— n’est pas confirmé par la statistique. Les études transport conduites à grande échelle et répétées montrent que, dans une aire d’attraction donnée, les durées de transport quotidien moyennes sont à peu près identiques pour les habitants du centre et pour ceux de la périphérie, et sont même inférieures dans le périurbain pour ce qui est de la région parisienne[10]. Comme toutes les moyennes, ces durées recouvrent des disparités et des situations extrêmes aussi bien dans les zones centrales que dans la périphérie, mais il reste que la durée des déplacements quotidiens ne caractérise aucunement le périurbain. Ce qui le caractérise c’est la distance, à peu près double, et l’usage de la voiture, plus rapide.

Certes. Je suis d’accord avec toi pour dire que ce documentaire est à charge contre la maison. Cela étant, la distribution des distances dont tu parles n’est évidemment socialement pas neutre. Et cela a des conséquences politiques importantes. Dans les grandes villes et les métropoles, les ménages les plus modestes qui souhaitent acheter une maison doivent en rabattre sur leur environnement résidentiel (par exemple en acceptant la proximité d’un aéroport) ou s’éloigner. Dans ce cas, qui est le plus commun, ils font face à de fortes dépenses pour se rendre sur leur lieu de travail, comme Jean-Pierre Orfeuil et Anna-Rita Polacchini avaient été les premiers à le souligner dans un article publié en 1999[11]. Or ces dépenses ont rendu les fins de mois de plus en plus difficiles à boucler. Vingt ans après les premières alertes, elles ont fortement contribué au mouvement des Gilets jaunes[12].

Je ne me risque pas à discuter des causes du mouvement des Gilets jaunes, mais je suis d’accord avec toi quand tu rappelles que les budgets consacrés aux transports quotidiens par les ménages habitant les zones périphériques sont beaucoup plus élevés que pour ceux des zones centrales. De l’ordre du double pour ceux de la périphérie, encore beaucoup plus en zone rurale. Évidemment cette charge alourdie, si on l’exprime en valeur relative, pèse beaucoup plus pour les ménages à revenu modeste. De même, ces derniers ont plus difficilement accès aux zones périphériques les plus recherchées. Les faibles densités ne corrigent pas les effets des inégalités, elles n’en sont pas pour autant la cause.

Ces précisions ne justifient en rien le biais systématique, illustré par l’émission de TV dont nous venons de parler, quant à la lecture qui est faite de la situation par ceux qui ont vocation à en faire une approche rationnelle.

Longtemps, j’ai cru que cette vision biaisée de leur part tenait à ce qu’ils prenaient en compte de fausses évidences, et qu’il suffisait de les pousser à des analyses plus approfondies pour mieux éclairer une réalité complexe.

Avec du recul, et avec l’âge, je crois que les causes de ce biais persistant sont plus profondes. Le propre du développement du périurbain et de la maison individuelle, notamment sous sa forme majoritaire c’est-à-dire en diffus, est d’être le résultat d’un foisonnement bouillonnant de micro-initiatives individuelles, d’être au croisement d’un jeu à multiples acteurs, avec leurs logiques, leurs intérêts propres, leurs aspirations, leurs conflits. Ce mouvement quasi organique est étranger aux interventions des ordonnateurs et planificateurs et des milieux qui leur sont liés, et de ce qu’ils savent organiser. L’opposition à la maison individuelle de ces milieux me paraît donc aujourd’hui leur être consubstantielle, et sans doute plus difficile encore à replacer dans la rationalité.

Face à une réalité complexe, il est possible de dire des choses très différentes selon ce sur quoi on met l’accent. Beaucoup insistent sur les difficultés de l’accession à la propriété des ménages modestes et ce qu’ils disent n’est pas faux. Simplement, une telle insistance sur l’aspect négatif peut témoigner d’un biais contre la maison. Tout l’enjeu en réalité est d’avoir une vision complète des mécanismes en cause et des intérêts en jeu. Tu as beaucoup œuvré dans cette perspective. Une première étape a été ta contribution à une étude conduite par l’ADEF entre 2000 et 2001. Qu’est-ce qui a conduit l’ADEF à faire cette étude, et qu’a-t-elle apporté ?

À la fin des années 1990, le constat qui s’imposait pour tous les observateurs était que le peuplement du périurbain n’était pas principalement le fait des plus riches, ce qui était contradictoire avec la conviction répandue que cette forme d’habitat était plus coûteuse. Cela a engendré la thèse des « coûts cachés » selon laquelle, malgré l’apparence des chiffres, elle coûtait très cher, d’une part aux ménages, qui n’en avaient pas été suffisamment informés à l’avance, d’autre part aux collectivités publiques, principalement aux communes, qui ne savaient pas repérer et anticiper les lourdes charges qui allaient leur tomber dessus. Certains allaient même jusqu’à prédire que l’apparition progressive de ces coûts insupportables conduirait à la désertification de ces territoires et à la constitution d’immenses stocks de maison abandonnées !

Cette préoccupation, légitime, a donné envie à certains au sein de l’ADEF, dont j’étais à l’époque membre du bureau et trésorier, d’y voir plus clair. Le directeur de l’ADEF, Joseph Comby, et moi avons réussi à mobiliser un financement au total assez modeste, pour moitié du Crédit Foncier de France et pour l’autre d’un des syndicats professionnels des constructeurs de maison individuelles, l’UNCMI. Cela a permis à l’ADEF, au cours de l’année 2000, de consacrer à cette étude un peu moins d’une année d’un chargé d’études, en l’occurrence Olivier Morlet à l’époque salarié de l’ADEF, épaulé et suivi très directement par Joseph et dans une moindre mesure par moi.

Ce travail a donné lieu à la rédaction d’un rapport sous en-tête ADEF sous le titre « Coûts-avantages des basses densités résidentielles : état des lieux daté de Janvier 2001 ». Le premier apport de cette étude était une revue critique de la littérature existante en France et à l’étranger. Sous cet angle, elle observait la rareté des publications disponibles. Je crois et je crains que la même revue de littérature aujourd’hui aboutirait au même constat, car je ne vois guère ce qui se serait publié depuis cette date de solide et de portée générale, que ce soit dans un sens ou dans l’autre.

Et les travaux sérieux que l’on trouvait en 2000, notamment ceux d’Alain Guengant[13] ou, qui ont été publiés par la suite, notamment par Jean-Marie Halleux[14], n’apportent pas de réponse univoque et globale à la question des coûts collectifs de la faible densité. Dans ce contexte, l’étude a produit deux apports originaux, des « investigations spécifiques » qui restaient de portée très limitée, compte-tenu de la modestie du budget dont on disposait.

La première portait sur les coûts de construction selon le type d’immeuble, maison ou collectif. Cette investigation mettait en évidence que les coûts de construction sont plus faibles pour les maisons individuelles que pour les immeubles collectifs, et ce dans de très fortes proportions. De ce fait, dans la majorité des cas, au sein d’une même agglomération, le choix de la maison plutôt que du collectif permet à l’accédant un moindre investissement total pour une même surface de logement, ou plus souvent un même investissement pour une surface plus grande. On touche là une explication essentielle, jusque-là largement méconnue, du développement périurbain. A l’époque, ce résultat, pourtant, très important, n’a guère été remarqué ni discuté.

Cette question des coûts de construction est essentielle, et il faudra que nous y revenions plus en détails ensuite. Mais tu as mentionné deux investigations spécifiques. Sur quoi portait la seconde ?

Elle portait sur les incidences de la présence de maisons sur les budgets des communes. Elle traitait l’échantillon constitué par les 248 communes formant un anneau à une distance comprise entre 15 km et 30 km du centre de Paris. Ces 248 communes étaient différenciées et classées par la part relative des maisons dans leur parc total de logement, et en examinant leurs budgets. Les résultats, sur cet échantillon, étaient assez tranchés : d’une part, une nette diminution des dépenses de fonctionnement à mesure qu’augmente le taux d’habitat individuel dans le parc total ; d’autre part une absence d’incidence de ce même taux sur les dépenses d’investissement. L’étude concluait, après avoir rappelé la spécificité de l’échantillon traité : « Ce résultat contredit l’opinion très répandue selon laquelle les formes de développement urbains peu denses qui privilégient l’habitat individuel entraîneraient un accroissement des charges financières communales ».

À la remise du rapport final, rendu public par ses commanditaires, et avec la proposition d’un article la résumant pour Études Foncières, ce point, et ce point seulement, a quasiment déclenché un scandale, et en tout cas une tempête interne au sein de l’ADEF. Plusieurs de ses administrateurs ont estimé que l’on n’aurait jamais dû faire cette publication. Des réunions ont eu lieu. Je n’ai pas pu participer à toutes car j’étais alors très fortement mobilisé sur d’autres enjeux professionnels, mais je reste effaré de ce que j’ai ressenti de celles auxquelles j’ai assisté. Il m’a semblé suivre un procès en hérésie au 16ème siècle, tourné contre Olivier Morlet et Joseph Comby. On ne discutait pas méthodiquement des résultats de l’étude, mais on y affirmait que le traitement statistique était forcément erroné puisqu’il aboutissait à une conclusion inacceptable –alors même que ce traitement était simple et portait sur des données accessibles et qu’il était aisément vérifiable. Puisque ces charges existaient, si on ne les trouvait pas dans le budget des communes, elles devaient forcément se retrouver ailleurs, dans le budget des communes denses aux environs ou dans celui du département, et en énonçant ce résultat partiel, à supposer qu’il soit exact, on induisait le lecteur en erreur en l’éloignant de la juste vérité (j’allais dire de la vraie foi !). Les échanges exprimaient de la passion, loin de la discussion posée à laquelle je me serais attendu.

Le fait que l’étude ait été partiellement financée par l’UNCMI aggravait le cas. Évidemment, je peux assurer que les financeurs de l’étude (c’était moi seul qui était en rapport avec eux) ne sont intervenus ni dans ses méthodes, ni dans sa conduite, ni dans sa rédaction et n’ont eu connaissance de ses résultats qu’une fois le rapport imprimé. Olivier Morlet a fait un travail remarquable et tout à fait sérieux.

Le débat s’est naturellement poursuivi dans Études Foncières au travers de différents articles, sur un ton plus mesuré, mais guère moins agressif sur le fond. Ainsi, dans le numéro 92, daté de juillet–août 2001, l’article d’Olivier Morlet résumant l’étude qu’il avait menée[15] est immédiatement suivi d’un article de Vincent Fouchier intitulé « Le coût des densités, problèmes de méthode »[16]. Comme son titre même l’annonce, cet article étend les conclusions du travail qu’il veut contredire (faut-il dire condamner ?) au-delà de ce que fait son auteur. Elargissant le sujet à d’autres collectivités, d’autres budgets et d’autres types de dépense, il montre facilement que ces conclusions étendues ne sont pas démontrées par les observations présentées, et en déduit avec autorité leur manque de rigueur.

On passe ainsi à côté de la discussion que méritait le travail d’Olivier. Il partait du constat, que nul n’a contesté, que la conviction largement répandue d’un surcoût des faibles de densité pour les finances publiques n’était pas établie par les études existantes. Dans cette situation d’obscurité, il proposait un coup de phare très partiel. Ce coup de phare, avec un faisceau très étroit, centré sur les seules finances communales, est bien sûr incapable de décrire ce qui reste dans l’obscurité, mais ce qu’il éclaire, de façon très limitée, ne montre pas ce à quoi beaucoup s’attendaient. C’était une information restreinte, modeste, mais qui devait donner à réfléchir. Il est resté de ce débat, une sorte de disqualification globale de l’étude, un halo de non-rigueur totalement injustifié et derrière lequel se sont commodément réfugiés les rares commentateurs ultérieurs. À partir de là, certains administrateurs de l’ADEF s’en sont progressivement éloignés. Cet épisode pénible m’a fait mesurer à quel point le biais persistant contre la faible densité relevait de la passion.

Revenons sur la question des coûts de construction. Les chiffres que tu as publiés sur ce sujet sont devenus des références majeures de la discussion. Certains ont du mal à y croire. Dans leur esprit, construire du collectif ne peut être que moins coûteux. En même temps, pour l’instant, personne n’a publié d’études venant te contredire.

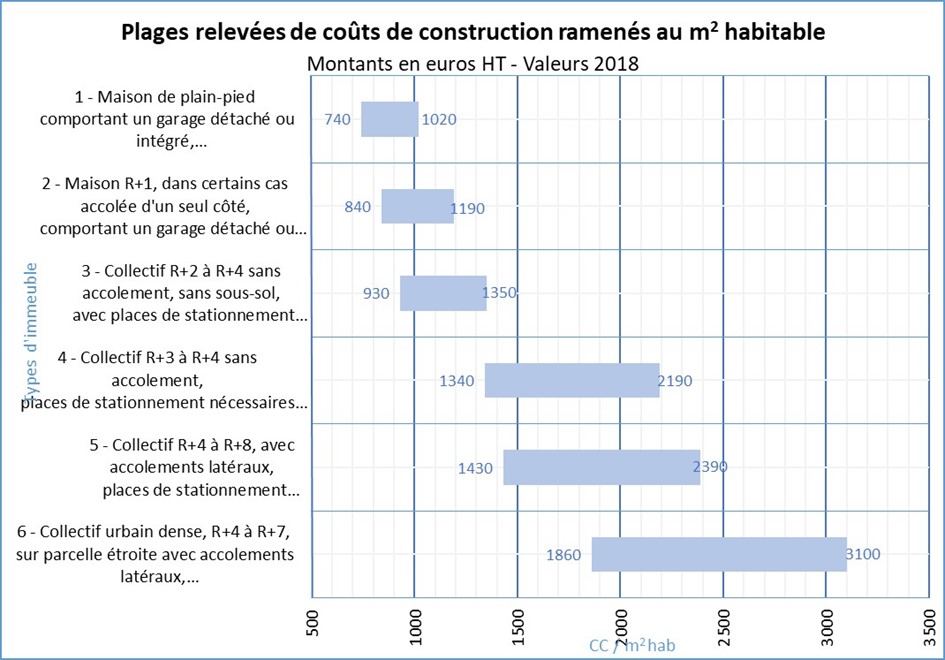

Comme je l’ai dit tout à l’heure, ces éléments figuraient dans l’étude de 2001, sans avoir à cette époque été remarqués ou discutés. C’est effectivement lorsque je les ai repris, comme des données que je considérais comme acquises, dans un article publié en 2008 dans Études Foncières qu’ils ont été remarqués, alors même que l’article avait un tout autre objet, un essai de théorie sur la formation des prix fonciers et les liens, complexes, qui existent avec la densité. J’ai ensuite repris et actualisé ces résultats dans un article que m’avait demandé le site Politique du logement et qui a été publié en 2019 (voir tableau).

Source : Des coûts de construction très différents selon le type d’immeuble – Politique du logement.com

Pour bien se comprendre, il faut être précis dans les définitions. Le coût de construction d’un immeuble neuf est le total de ce qui est payé aux entreprises qui interviennent sur le chantier en contrepartie des matériaux et composants qu’elles fournissent et des travaux de mise en œuvre, avec les garanties qui les accompagnent. Ce coût est ramené à la surface qu’obtient le client final, la surface privative de son logement, appelée surface habitable. Il est donc exprimé en euros par m² habitable. Les constructions comparées sont de même performance technique, isolation thermique, équipement intérieur. Le coût intègre le stationnement des véhicules, à raison d’une place par logement.

Les données ont été recueillies par enquête directe sur 33 programmes, nombre très réduit qui fait que les résultats produits n’ont pas de dimension statistique. Ils fournissent seulement des plages de dispersion. Pour le collectif, les chiffres sont ceux qui ressortent de la lecture directe des documents financiers des promoteurs ou autres maîtres d’ouvrage professionnels. Pour les maisons, c’est l’analyse des catalogues des constructeurs qui est la source première. Comme ces catalogues fournissent des prix de vente et non des prix de revient, ils sont corrigés à partir des taux moyen de marge et de frais accessoires et généraux observés dans la profession, tels qui résultent des enquêtes d’un bureau d’études économiques et commerciales spécialisé sur ce secteur, CARON-Marketing. C’est seulement du fait que les valeurs extrêmes des plages de dispersion selon les types sont extrêmement contrastées que l’on peut tirer des informations significatives de cette analyse.

Celle-ci est claire : à qualité et performances égales du bâti, les plages de dispersion des coûts de construction sont systématiquement croissantes, selon que l’on passe des formes correspondant généralement aux plus faibles densités à celles qui correspondent aux plus fortes densités. On passe ainsi du simple au double en comparant une maison individuelle de plain-pied et un immeuble collectif R+4 à R+8 avec stationnement en sous-sol.

Ce qui est présenté est un constat. Il est solidement établi. Il correspond à l’expérience pratique des professionnels. Ainsi la hiérarchie des coûts entre les immeubles collectifs est bien connue des promoteurs qui l’observent directement dans leurs différentes productions. L’apport original de l’étude de 2001 mise à jour en 2008, est dans la comparaison avec l’individuel. En effet, cette partie du rapprochement était rarement faite parce que reposant sur des données relevées dans des milieux professionnels étrangers l’un à l’autre, les CMI d’une part, les promoteurs et autres maîtres d’ouvrage de logements collectifs locatifs (essentiellement le logement social) d’autre part. A peu près au même moment, Jean-Charles Castel, qui travaillait à l’époque au CERTU[17], a publié des résultats qui convergent bien avec ces observations, bien que reposant sur des méthodes et des sources assez différentes.

Si ce constat est donc bien établi, il reste mal accepté, et en particulier peu pris en compte dans les réflexions de ceux qui doivent planifier, organiser et réglementer.

Il faut reconnaître qu’il y a de prime abord de bonnes raisons à cela. Ce qui est constaté va à l’inverse des intuitions que chacun d’entre nous peut avoir en réfléchissant à ce sujet. On s’attendrait d’abord à ce que les immeubles, correspondant à des chantiers plus importants, bénéficient d’économies d’échelle. Mais comme je l’ai dit à propos de Phénix, cet effet ne se manifeste guère dans la construction. On s’attendrait aussi à ce que la construction sur plusieurs étages s’accompagne automatiquement, je dirais presque géométriquement, d’économies directes de construction. Sur six étages, on répartit le coût de la même toiture sur six fois plus de surface habitable. De même, pour les fondations. C’est indiscutable, mais construire sur six étages implique sur le chantier des moyens de levage beaucoup plus importants et coûteux que pour la construction sur un ou deux niveaux. En outre, dans un immeuble collectif, il faut nécessairement construire des halls d’entrée, des couloirs, des escaliers, des paliers d’étage, donc davantage de surface de plancher au regard de la même surface privative. Ces éléments dont l’incidence est difficile à estimer correctement ne suffisent pas à expliquer le phénomène, mais ils montrent que l’intuition première, quand on la creuse un peu, se révèle moins évidente et plus complexe qu’à première vue.

L’article de 2008 n’a pas déclenché les mêmes tensions que l’étude de 2000. À la suite de sa publication, j’ai été à quelques reprises invité à présenter ces résultats, dans des réunions professionnelles, ou dans des cercles d’études. Quelques fois, avec des auditeurs proches des réalités de la construction de logements, j’ai noté qu’ils n’apportaient pas de données ou d’exemples en sens inverse, mais qu’ils paraissaient au contraire soulagés de trouver dans l’exposé l’expression d’un cadre général cohérent avec ce qui ressortait de leur pratique.

Avec des auditeurs appartenant aux milieux prescripteurs en matière d’urbanisme (administration, bureaux d’études, agents ou élus des collectivités locales), mon ressenti a souvent été différent. On ne m’a jamais répondu que je me trompais, la réaction a plutôt été « ça ne devrait pas être », et on me sommait d’expliquer pourquoi ce qui était n’était pas conforme à ce qui devrait être. J’en suis bien évidemment incapable. J’observe, je n’explique pas, même si je peux proposer des pistes pour creuser l’explication de ce phénomène, anormal aux yeux de certains. Certains de mes interlocuteurs classaient même « ce qui ne devrait pas être » en « ce qu’on ne devrait pas dire », car n’allant pas dans le sens de la justification des décisions et choix qu’ils estimaient devoir mettre en œuvre.

Il me semble que ce débat résulte aussi de la confusion entre coût et prix. Dans les grandes villes, où vivent les gens qui mènent les débats, la maison est plus coûteuse. C’est à cause du terrain, mais dans les grandes villes, les prix du foncier ne sont pas visibles. Seuls les prix immobiliers le sont. Cela empêche certains de percevoir que, là où le terrain est peu coûteux, dans le lointain périurbain, dans le rural, il en va différemment. En tout cas, les chiffres que tu as rassemblés sont essentiels pour comprendre la dynamique de périurbanisation. Celle-ci repose sur le couple foncier pas cher et logement individuel, car sur un terrain pas cher, la maison individuelle est l’habitation la moins coûteuse. Tu disais tout à l’heure que les experts du ministère de l’Équipement ont considéré que la maison était inadaptée aux masses, mais l’histoire a plutôt démontré l’inverse.

Oui. Il me semble que les facteurs de ce mouvement dont on admet maintenant l’ampleur, ont été en général mal compris, ou en tout cas mal hiérarchisés. Nous avons vu l’incidence du coût, certainement essentielle. Dans les autres facteurs, l’aspiration à la nature joue certainement un rôle, mais il ne faut pas le surestimer. Par exemple, pour la majeure partie des demandeurs devant faire un choix d’implantation, la maison complètement à l’écart, celle qui est la plus immergée dans un environnement considéré comme pleinement naturel est loin d’avoir la préférence, comparée à une implantation avec des voisins proches.

Un autre facteur mal compris est que la maison est une autre façon d’habiter, une autre manière d’être relié à son espace quotidien. Le rapport Mayoux insistait déjà sur le fait que c’était un lieu d’autoproduction de biens et surtout de services. On fait pousser trois tomates, on repeint ses volets, on peut facilement y faire des petites réparations de sa voiture, comme on veut, au moment qu’on a choisi. C’est certainement un avantage économique, mais pas le principal effet. Bien au-delà, ce sont des enjeux pour lesquels on est soi-même le décideur, l’acteur de cet espace. Le livre récent d’Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, Le pavillon, une passion française[18] le met clairement en évidence en décrivant un « habitant total », ce qui n’a rien à voir, même si ça ne le contredit pas, avec l’individualisme que l’on prête souvent à ceux qui font ce choix.

Mais la critique de la maison individuelle et des faibles densités ne se justifie-t-elle pas aujourd’hui par d’autres raisons que celles que nous venons d’évoquer, notamment les conséquences écologiques de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols, imputable au deux-tiers à l’habitat selon les dernières données disponibles ?

En effet, au cours des dernières décennies, les arguments invoqués dans le débat sur les densités ont changé de nature. Les préoccupations écologiques ont pris une place croissante et tout à fait justifiée. L’observateur de longue date que je suis remarque toutefois, en souriant, que si les raisons avancées évoluent fortement, ce qui reste constant ce sont les conclusions, la critique de la maison individuelle et des faibles densités.

Mais au-delà de l’ironie de cette remarque, je partage comme beaucoup la conviction que les critères environnementaux et de durabilité doivent impérativement et collectivement être mieux pris en compte qu’ils ne le sont en pratique aujourd’hui.

C’est pourquoi je suis, de longue date, un lecteur attentif de ce qui se publie de solide sur ces sujets et sur l’évaluation des conséquences à en tirer sur les formes urbaines souhaitables, discussion dominée ces derniers temps par la question de l’artificialisation. Sur ce point, je note le très large éventail des critères bien distincts à prendre en compte, et que les développements scientifiques ont constamment pour effet d’ouvrir davantage : régime hydraulique des eaux de surface (avec l’enjeu des inondations) et des eaux profondes (nappes phréatiques), protection de la biodiversité, ou encore protection de l’agriculture. Le bilan carbone, essentiel, est aussi directement impliqué dans ces débats avec le stockage du carbone dans les sols. Au regard de tous ces enjeux en partie contradictoires entre eux, vouloir les traiter par une approche binaire artificialisé/non artificialisé est une impasse, sauf pour proclamer des slogans.

Si en s’affranchissant de cette approche binaire, on considérait ces différents objectifs un par un, en s’efforçant de les hiérarchiser, je ne crois pas qu’on arriverait à la conclusion simpliste, aujourd’hui répétée à l’envi, qu’il faille systématiquement favoriser la densité. Mais cela nécessiterait à soi-seul au moins un autre entretien !

On devrait aussi conduire une démarche analogue, c’est-à-dire en traitant un par un de chacun des aspects du problème pour ce qui concerne les transports quotidiens, qui sont une part évidemment importante du bilan carbone. En comprenant mieux la situation actuelle, en évaluant de façon réaliste les perspectives d’évolution, il me semble qu’on arriverait à des conclusions moins tranchées que celles que beaucoup d’articles de vulgarisation considèrent comme évidentes, associant sans discernement forte densité, transports collectifs et meilleur bilan carbone d’une part, faibles densités, transports individuels et bilan carbone catastrophique d’autre part. Mais là encore, vaste programme !

Dernières questions qu’il me faut inévitablement te poser vu ce qui précède : as-tu conservé des intérêts liés directement ou indirectement à la production de maisons individuelles ? Et habites-tu une maison individuelle ?

Deux questions, deux réponses.

Lorsque j’ai eu des intérêts liés aux métiers de la maison individuelle, c’était en qualité de salarié (correctement payé, j’en conviens) et sans aucune participation au capital des sociétés qui m’ont employé. Ce fut une phase de ma vie professionnelle très intéressante mais qui n’a duré qu’une dizaine d’années, après et avant d’autres phases plus longues, toujours consacrées au logement, mais collectif sous ses différentes formes. J’ai aussi travaillé sur l’aménagement en zone urbaine. En tout cas, depuis 30 ans je n’ai plus aucun intérêt matériel qui soit lié avec l’univers professionnel de la maison individuelle. En y repensant, je m’aperçois d’ailleurs que c’est plutôt postérieurement à cette période que j’ai ressenti le besoin d’élaborer et de formuler, progressivement, les réflexions dont nous venons de discuter.

À la deuxième question, ma réponse est non. De toute ma vie adulte mon domicile n’a jamais été en maison individuelle. Mon épouse et moi aimons la grande ville, nous sommes des citadins. Comme ma vie professionnelle était liée à la région parisienne, nous avons dû dépenser une part déraisonnable de nos revenus pour habiter dans Paris, à l’intérieur du périphérique. Mais ce choix ne correspond certainement pas à un optimum financier, ni même un optimum de vie pratique et je ne proclame pas que nous l’avons fait pour protéger la planète. J’ai assez de discernement pour entrevoir que l’essentiel des motifs relève plutôt de la psychologie des profondeurs !

Mais surtout la question de mes choix personnels n’a aucune importance dans notre discussion. Je ne vois pas en quoi on pourrait les opposer à ceux qui font d’autres choix. La seule légitimité pour s’y opposer est ce qui relève de l’intérêt collectif. Dans ce que nous avons vu, ces motifs d’intérêt collectif qui justifieraient l’opposition si répandue à la maison individuelle me paraissent très mal établis.

Je dois dire que je crois souvent entendre chez certains prescripteurs, chez certains chercheurs, une musique sur un autre registre. Celle qui se donne pour mission d’enseigner à ceux qui ont fait le choix de la maison individuelle, ou au moins en parlant d’eux, qu’ils se trompent, que ce choix personnel résulte d’une erreur, qu’ils ont été manipulés, et qu’ils seraient bien plus heureux d’avoir fait un autre choix. Là, je le ressens comme insupportable.

Je suis un libéral de la vieille manière, j’attends de l’autorité qu’elle pose et fasse respecter des règles conçues pour préserver l’intérêt général. Mais qu’elle ne se mêle pas de juger de mon bonheur, non plus que de celui des autres.

[1] Le lotisseur est l’opérateur, professionnel ou non, qui réalise un lotissement, soit une opération qui consiste à diviser un terrain en lots, à les équiper en voies d’accès et en réseau et à les vendre lot par lot à des acquéreurs qui veulent construire. Le lotisseur ne construit pas. C’est par extension, et uniquement dans le langage courant, que le terme lotissement désigne un quartier de maisons individuelles, que ce quartier soit ou non issu d’un lotissement

[2] Voir https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1990_num_81_1_2924

[3] Le diffus et la construction à l’unité sont employés dans les textes administratifs et les statistiques pour désigner le cas où le permis de construire porte sur une seule maison, le plus généralement au nom de celui qui va l’occuper une fois construite. Cela ne caractérise pas spécifiquement une forme urbaine. Une maison dans un lotissement est classée dans le diffus, de même que les quelques maisons qui se construisent dans Paris (oui, cela arrive !).

[4] https://politiquedulogement.com/2020/03/les-aspirations-des-francais-en-matiere-de-logement-en-1945-un-regard-sur-lhistoire-du-modele-pavillonnaire/

[5] Voir par exemple https://shs.cairn.info/revue-politix-2013-1-page-21?lang=fr

[6] Habitat groupé est le terme administratif utilisé pour désigner la construction de maisons dans les cas où un même permis de construire porte sur plusieurs maisons. Il est alors généralement délivré au nom d’un promoteur qui vend lui-même ces maisons en l’état futur d’achèvement (VEFA).

[7] Voir : https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-4-page-681?lang=fr

[8] Que l’on peut consulter en version numérisée ici : Demain l’espace : rapport / de la Mission d’étude sur l’habitat individuel péri-urbain présidée par Jacques Mayoux [Ministère de l’environnement et du cadre de vie, Service de l’information] ; Michel Burdeau, Olivier Paul-Dubois-Taine ; Jean-Pierre Portefait | Gallica (bnf.fr)

[9] https://www.urbanisme.fr/bruits-de-ville/les-vers-de-terre-contre-le-zan/

[10] Voir ce rapport de l’observatoire des territoires : fiche_analyse_mobilites_quotidiennes.pdf (notamment p. 15)

[11] L’article s’intitule « Les dépenses des ménages franciliens pour le logement et les transports » et a été publié dans le n° 63 de Recherche transport sécurité.

[12] Pour une perspective récente sur ces questions voir : Métropole et éloignement résidentiel de Éric Charmes – Editions Autrement

[13] Voir Densités et finances locales : difficultés de la modélisation – Persée (persee.fr)

[14] halleux.pdf (urbagora.be) ou Étalement urbain et services collectifs : Les surcoûts d’infrastructures liés a l’eau [*] | Cairn.info

[15] Habitats individuels et coûts collectifs, Etudes foncières, n°92, Juillet-Août 2001 – Fonciers en débat

[16] Les coûts des densités, problème de méthode, Etudes foncières, n°92, Juillet-Août 2001 – Fonciers en débat

[17] Observations synthétisées dans cet article : Quel prix de revient des constructions ? – Densifier la ville ? – Constructif

[18] Éditeur PUF. Janvier 2023