Depuis 2009, les lois s’accumulent (cf encadré ci-dessous) pour proclamer la nécessaire lutte contre l’étalement urbain et s’inquiéter de la consommation d’espaces agricoles et naturels, avec bien sûr la mise en place des procédures destinées à freiner cette « consommation ». On pourrait logiquement penser que les mots utilisés par le législateur seraient définis, que des instruments de mesures adéquats seraient mis au point, et que la coordination avec d’autres politiques – comme celle du logement ou de l’emploi – seraient assurés, voire au moins évoqués. Mais il n’en est rien.

Le premier point à examiner, ce sont donc les mots choisis pour parler de ce thème. Ainsi, la loi du 27 juillet 2010 a institué, dans son article 51, modifiant l’article L 112-1 du code rural, la création d’un « observatoire national de la consommation des espaces agricoles », dénommé ONCEA. Celui-ci « élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d’évolution ». Le rapport publié en mai 2014, et disponible en ligne, a collationné différents travaux, détaillés ci-dessous, sur l’occupation du territoire et ses évolutions, et a tenté de préciser le sens des mots utilisés. Ce travail mérite qu’on s’y attache au préalable car « on pense avec les mots, mais les mots pensent pour nous », disait le philologue Victor Klemperer 1.

Ce rapport commence par une tentative de définition des mots utilisés par la suite. Les points les plus sensibles, car les plus sujets à malentendus, sont les suivants : D’abord (définition de l’Insee) : la consommation d’espace effective s’entend de « toute surface de terre sur laquelle est réalisé un aménagement ne permettant pas d’envisager un retour rapide et aisé de la parcelle vers son statut initial sans faire appel à des travaux plus ou moins conséquents de remise en état ». Autrement dit : La consommation d’espace est assimilée à un changement d’utilisation. Les énoncés mélodramatiques bien connus, tels que « La consommation d’un département tous les dix ans », et qui sous-entendent la disparition de départements via les dynamiques d’urbanisation, n’ont bien sûr aucun sens. L’espace français est une donnée géographique, utilisée à des fins variables. La définition retenue prévoit que ce changement d’utilisation puisse s’inverser moyennant des travaux de remise en état plus ou moins lourds. C’est reconnaître de fait que le terme « consommation », qui dans la vie courante débouche sur une disparition – on consomme une tasse de café ou une cartouche d’encre – est inadéquat de par les associations d’idées qu’il entraîne. La dramatisation de « la consommation d’espace » n’a, à proprement parler, aucun sens.

L’artificialisation est définie par l’ONCEA en se référant à la base dite Corine Land Cover. Elle désigne des mutations d’espaces agricoles ou naturels vers des tissus urbains, des zones industrielles et commerciales, des espaces verts urbains, des mines et des carrières, de sports et de loisirs, etc. Elle correspond donc à un changement d’utilisation d’espaces agricoles ou naturels, mais rien ne préjuge d’une éventuelle irréversibilité. Autrement dit, il faudra chaque fois tenter de préjuger du caractère, réversible ou non, de l’artificialisation mesurée.

L’activité agricole s’entend, quant à elle, de la définition issue de l’article L.331-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle inclut donc les activités d’élevage 2, ce qui conduira à s’interroger ultérieurement sur certaines méthodes d’évaluation de la « consommation d’espace ».

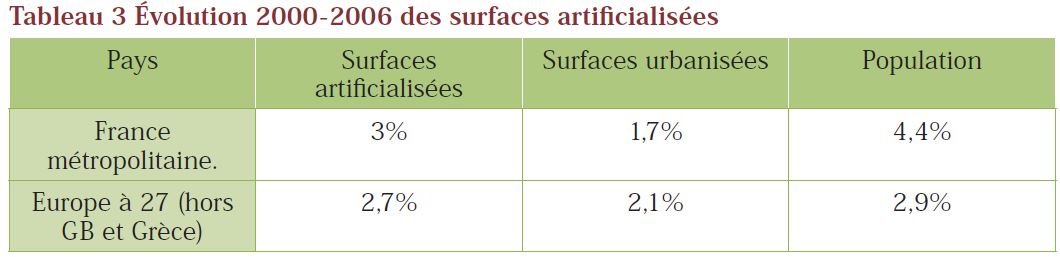

L’étalement urbain est défini, en reprenant un consensus européen, comme le fait que les villes et bourgs croissent en surface, et en artificialisant le territoire à un rythme plus important que ne l’imposerait le seul facteur démographique. Si le concept d’évolution démographique est correctement défini, la mesure de l’étalement urbain dépend alors de la mesure de l’artificialisation des sols qui sera retenue. On verra par la suite que, selon la base utilisée, il peut être considéré ces dernières années, soit comme positif, soit comme négatif.

Ces préalables étant ainsi posés, l’examen des résultats des différents types de mesure peut être engagé, en suivant l’ordre de leur présentation dans le rapport de l’ONCEA.

Production législative

• Loi 2009-323 du 25 mars de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi Boutin

• Loi 2009- 967 du 3 août 2009, relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1

• Loi 2010 -788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2

• Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche

• Loi ALUR 2014-366 du 24 mars sur l’accès au logement et un urbanisme rénové

• Loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’alimentation, l’agriculture et la forêt

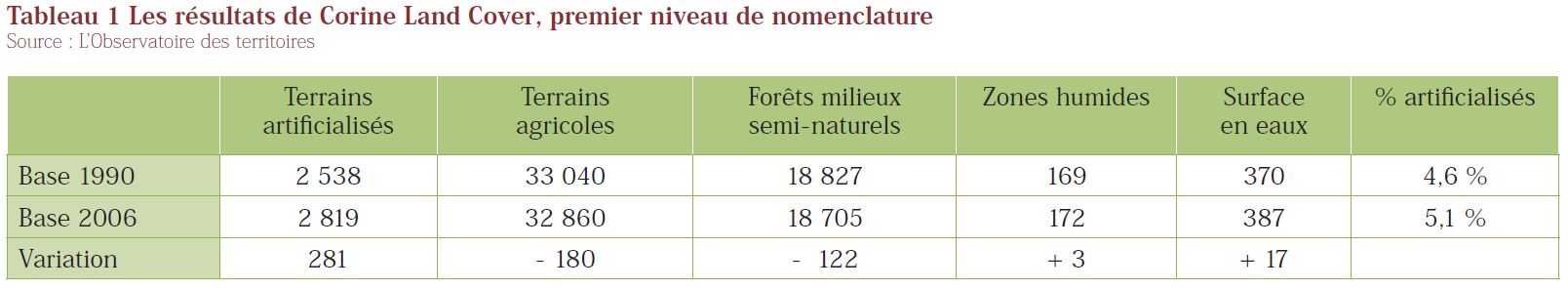

Les résultats de Corine Land Cover

Cette base (CLC en abrégé) suit une méthodologie établie au niveau européen par un suivi satellitaire des sols. Son suivi français est assuré par le ministère en charge de l’écologie. On peut en trouver une présentation détaillée sur un site dédié, ou encore dans la revue du CGDD (Commissariat général au développement durable) 3. Elle utilise la base nationale des changements d’occupations des sols de plus de 5 hectares, en prenant les résultats cumulés entre les dates retenues pour des séquences d’évolution à mesurer. Le pavage se fait selon des polygones de 25 hectares, et les évolutions se mesurent à partir des polygones de 5 hectares.

Une première série de données concerne les années 1990 et 2000, puis, après divers ajustements d’importance mineure, une seconde série analyse les années 2000 et 2006 4. La nomenclature s’explicite, soit en 5 postes – exemple ci-dessous –, soit en 15 postes, soit en 30 postes. On analysera ici les résultats qu’apportent les synthèses faites aux deux premiers niveaux (voir tableau cidessus).

Par ailleurs, entre 2000 et 2006, 76 272 ha agricoles ont été artificialisés, alors que seulement 1 977 ont suivi le cheminement inverse 5. L’artificialisation au sens de CLC est donc assez proche d’un changement d’utilisation pour une assez longue durée. Aujourd’hui les sols seraient donc artificialisés à 5,1 %, avec une artificialisation depuis 1990 tournant donc autour d’un rythme annuel de 18 000 ha/an.

Mais ce chiffre est certainement un minorant, en stock comme en flux, pour deux raisons essentielles tenant à la méthode de mesure utilisée. Tout d’abord les objets de moins de 100 mètres de large ne sont pas répertoriés dans CLC, ce qui exclut l’ensemble du réseau routier départemental de rase campagne, le réseau SNCF – sauf les gares situées en ville –, et les autoroutes de liaison.

De plus les petits noyaux villageois,– environ 15 000 dispersés dans le milieu rural –, ne sont pas vus, non plus que les maisons à implantation dispersée.

Enfin les bâtiments agricoles, comme les fermes et les étables, répartis dans le milieu voué à l’agriculture ou l’élevage, ne sont pas identifiés en tant que tel, puisqu’ils sont situés pour une bonne part en dehors des zones urbaines ou urbanisées repérées par CLC. L’artificialisation, au sens de la définition initiale, liée à ces usages agricoles sera estimée ci-dessous lors de l’analyse de la base de données Teruti.

Eurostat 6, dont la méthodologie permet d’ajouter aux terrains artificialisés au sens de CLC les éléments d’infrastructures linéaires, avance pour la France métropolitaines un chiffre de 6 % de terrains artificialisés, dont environ 1 % pour les infrastructures linéaires hors zones artificialisées déjà prises en compte dans CLC, mais sans précision directe sur leur rythme d’évolution. Mais cette estimation ne prend pas en compte les implantations d’habitat ou d’activités diffuses dans le reste du territoire. Les analyses plus détaillées de niveau 2 de CLC permettent de mesurer l’étalement urbain au sens défini plus haut, et d’évaluer ses principales composantes.

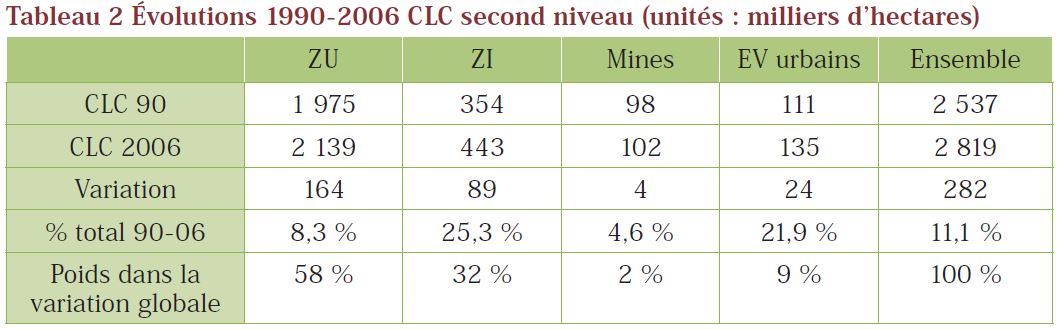

Les définitions sont présentées directement de manière fonctionnelle dans le langage habituel de l’urbanisme : ZU regroupe les zones urbaines, continues comme discontinues.

ZI comprend les zones industrielles et commerciales ainsi que les infrastructures de transports, l’appellation « mines » désigne les mines, les carrières et décharges. Enfin l’appellation « espaces verts urbains » regroupe les espaces verts urbains ainsi que les zones de loisirs.

Le tableau 2, utilisant les données CLC second niveau, montre l’évolution de ces différents agrégats.

L’augmentation des surfaces utilisées est particulièrement sensible en ce qui concerne les zones industrielles et commerciales, et leurs dessertes : elles représentent environ 1/3 des surfaces artificialisées en plus, alors qu’elles ne représentent que 25 % environ du stock.

CLC permet également de clarifier la nature des débats sur l’étalement urbain. La revue du CGDD déjà citée reprend la définition de l’étalement urbain citée plus haut. La soustraction entre le rythme d’évolution des surfaces urbanisées et celui concernant la population donne un taux d’étalement urbain négatif de 2,7 %. On serait donc en période de resserrement urbain, autrement dit de densification. Dans ces conditions la France serait donc, ministère en charge de l’égalité des territoires dixit d’après les chiffres européens, le bon élève de l’Europe en matière d’étalement urbain.

En intégrant les résultats de la période 1990-2000 les chiffres de CLC montrent qu’entre 1990 et 2006 la surface des terrains artificialisés a évolué en gros comme la population, c’est-à-dire que la densité moyenne de l’urbanisation n’a pas varié. Mais cette même période a connu une diminution de la taille des ménages c’està- dire un accroissement du nombre de ménages à population constante. Dans ces conditions il se produit d’ores et déjà une réelle densification si l’on considère le nombre de logement dans un périmètre urbanisé donné. Et ce phénomène s’accentue quand on considère cette fois le nombre de résidences principales. Ce phénomène de densification semble parfaitement cohérent avec la flambée des prix immobiliers que la France a récemment connue, et spécialement en zone urbaine.

Les données de la DGFIP

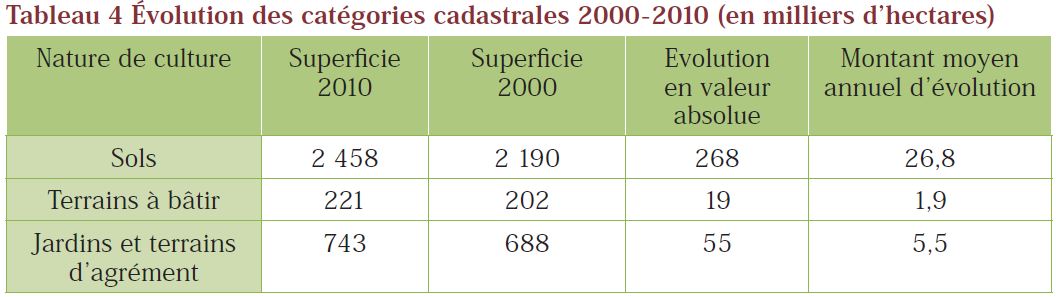

La direction générale des finances publiques (DGFIP) gère entre autre la taxe foncière des propriétés bâtis, et de ce fait peut mesurer année après année la surface des parcelles qui passent chaque année de l’état de nonbâti à l’état de bâti. Parmi les 13 catégories cadastrales de « natures de culture », elles constituent la dernière, dénommée « sol ». Les autres « nature de culture » artificialisées, comme les carrières ou les chemins de fer, sont en gros stables, pour de faibles chiffres – 137 000 ha à elles deux. Par ailleurs il faut rappeler dans ce contexte que « la nature de culture » « terrains à bâtir » est de définition stricte. Si par exemple elle inclut les terrains non bâtis d’un lotissement créé, elle exclut les terrains utilisés par l’agriculture, même s’ils sont situés en zone constructible des PLU.

Mais comme ce fichier laisse de côté de nombreux items, comme les voies publiques non cadastrées, et qui font partie des terrains artificialisés, il a fallu reprendre les dossiers pour en retraiter les données de base. Ce fut fait sous l’égide de la DGALN (direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature) par son service technique, le CEREMA, et en particulier par son établissement appelé le CETE de Nord-Picardie. Cette fois-ci, la moyenne des terrains « artificialisés » cadastrés entre 2000 et 2010 est de 33,8 milliers d’ha par an, avec une chute à 28 200 pour 2011-2012 ce qui donne un rythme moyen d’évolution de 1,05 % par an. C’est un ordre de grandeur proche de ce qu’indique le système de données Sitadel, qui gère l’ensemble des permis de construire délivrés et mis en oeuvre chaque année. Ce chiffrage inclut les terrains bâtis liés aux activités agricoles, en moyenne depuis 10 ans : 6 millions de m2 par an, soit 600 ha, auquel il faudrait ajouter les espaces de dégagement de stationnement et de manoeuvre des véhicules, ce qui revient à multiplier ce chiffre environ par 3, soit environ 2 000 ha/ an. Il devrait, selon la définition de l’artificialisation retenue par l’ONCA, être soustrait du chiffrage global.

Une question se pose : l’éventuelle inclusion dans les terrains artificialisés des jardins et les terrains d’agréments qui constituent la partie non physiquement bâtie des propriétés bâtis, celles-ci étant prises en compte pour leur assiette stricto sensu ainsi que pour les espaces qui sont directement liés à son usage. Cela représente donc 743 milliers d’hectares en stock, et 5,5 milliers d’hectares en flux annuels. Ces surfaces sont effectivement soustraites à l’activité agricole, ou à un état antérieur naturel ou forestier, mais leur changement d’état ne peut être à l’avance décrété irréversible. Comme cette question se retrouvera infra dans l’analyse des données de Teruti, nous l’appellerons artificialisation verte, comme dans un article passé sur l’évolution des sols 7. L’artificialisation présumée irréversible sera donc appelée artificialisation dure.

Enfin il convient d’y ajouter l’évolution des surfaces non cadastrées telles que certaines infrastructures de transports, soit de liaison, soit incluses en zones urbaines. Les évolutions d’après CEREMA sont de 3 900 ha par an. Mais le CEREMA continue à inclure les artificialisations relevant des activités agricoles. Alors l’ensemble de ses analyses débouche sur l’estimation suivante, en flux annuel sur la période 2000-2010 : 30,3 milliers d’ha par an d’artificialisation dure, et 5,5 milliers d’ha d’artificialisation verte, soit au total 37 700 hectares par an.

La différence entre les chiffres de CLC et ceux du CEREMA donne un ordre de grandeur de la part de l’artificialisation des sols qui se produit hors secteurs déjà urbanisés, autour de 15 milliers d’ha par an. Le nouveau travail conduit par CLC pour sortir un nouveau flux de données avec des pavages et des pas nettement plus resserrés devrait permettre d’affiner le montant comme le sens de cet écart.

Les données Teruti

Ces données sont issues de l’administration de l’agriculture. La méthode centrale est celle de Teruti, dont les premiers chiffrages remontent à 1981. Elle fut renommée Teruti-Lucas après une tentative de calage au niveau européen à partir de 2006. Ce dispositif global – bien détaillé sur le site Agreste du ministère de l’Agriculture – doit permettre d’évaluer les différents types d’utilisation du territoire, et de suivre leurs diverses évolutions. Il fonctionne par analyse à double niveau : la couverture de la France métropolitaine par un quadrillage permet de déterminer un certain nombre de segments répartis régulièrement sur la grille, puis à l’intérieur de chaque segment des points pris de façon un peu plus dense à Paris et dans la première couronne francilienne. Ils seront enquêtés visuellement, et resteront stables pendant une période analysée. En 2010 ils étaient au nombre de 320 000 environ. Chaque point est représentatif d’en moyenne 90 hectares en Îlede- France (grande couronne exclue) et 174 hectares sur le reste du territoire.

Deux séries de résultats ont été publiés : les premiers concernent la période de 1981 à 1991, et les seconds celle de 1992 à 2004. Une nouvelle série est en cours, dénommée Teruti-Lucas pour la période 2006-2010, avec quelques éléments pour 2012. Mais ces séries souffrent de changements constants de nomenclature, avec de fortes discontinuités avec les chiffres des périodes précédentes. Il est maintenant indiqué qu’il ne faut pas utiliser ces données à nomenclature différentes pour établir des séries longues. Les résultats sont consultables en ligne sur le site Agreste géré par le service d’études et d’enquête du ministère chargé de l’agriculture. Ils sont présentés sous forme de tableaux chiffrés, et font de temps à autre l’objet de notes de synthèse. La surface de terrains dits artificialisés, serait passée, en nomenclature changeante, de 2,9 millions d’hectares en 1981 à 4,9 millions en 2010, soit 2 millions d’hectares de plus. En pourcentage ce serait passé de 5,2 % à 9 % du territoire métropolitain.

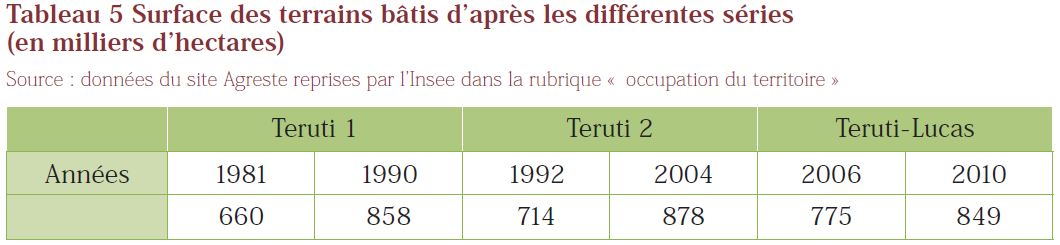

L’examen attentif de ces chiffres conduit cependant à se poser plusieurs questions. Cela concerne d’abord les « terrains bâtis bas » – en fait la surface au sol des bâtiments de trois étages et moins. En confrontant les chiffres publiés des différentes séries, on débouche sur le tableau 5.

Un point central apparaît : la discontinuité entre les différentes séries chiffrées, qui conduit à ce qu’en 2010 l’estimation des terrains bâtis soit inférieure à celle donnée pour 1990. Les responsables de Teruti expliquent bien que ces données ne sont pas comparables, on s’en aperçoit. Mais cela indique a contrario qu’il y a eu, en l’occurrence à définition constante de la nomenclature, des changements forts dans les échantillons utilisés, à moins qu’il ne s’agisse des modalités d’exploitations variables des points repérés. Les doutes que l’on peut donc avoir sur la pertinence de la méthode Teruti ou Teruti- Lucas concernant la mesure des espaces bâtis sont renforcés par la confrontation que l’on peut faire avec les données issues de Sitadel, c’est-à-dire du système d’information statistique qui comptabilise l’ensemble des autorisations de construire ou des mises en chantier pour l’ensemble des constructions édifiées quel que soit leur destination. En 2009 Teruti dénombre 500 000 hectares pour les seules maisons au sens de la surface bâtie stricto sensu 8, alors que l’Insee évalue à 200 000 hectares la superficie habitable des logements, soit 170 000 ha environ en prenant en compte l’existence de maisons à un, voire deux étages. Autrement dit Teruti, sur la base de sondages, donne des chiffres de deux à trois fois supérieurs à ceux de Sitadel. Et avancer, pour expliquer cet écart, que Sitadel ne prend pas en compte l’épaisseur des murs, ce ne peut être qu’une plaisanterie. Un second point mérite d’être analysé : l’existence de terrains artificialisés liés à l’activité agricole. Ils peuvent être estimés à 534 millions d’hectares (source Teruti, classement fonctionnel 2010), ce qui correspond à 1 % du territoire métropolitain. Et l’estimation présentée plus haut à propos des fichiers de la DGIFP conduit à les estimer à 2 000 ha par an en flux. Or ces terrains, si l’on prend la définition de l’artificialisation des sols au sens de l’ONCEA cité au début de cet article, ne devraient pas être pris en compte dans le calcul des sols artificialisés. Il reste à examiner la question de l’irréversibilité. Pour la période 2006-2012 9 les terrains artificialisés se sont accrus de 435 000 ha venant des espaces agricoles, et de 381 000 ha venant des espaces naturels, soit un total de 816 000 ha. Mais ils ont aussi perdu 179 000 ha reclassés en espaces agricoles et 214 000 ha en terrains naturels ou forestier. Le solde est de 417 000 ha d’artificialisation supplémentaire.

Les ordres de grandeur entre les flux aller et les flux retour sont comparables à ce qui avait été constaté dans les évolutions 1992-2003. Autrement dit les flux de retour des terrains dits artificialisés vers leur usage initial sont d’un tiers pour les espaces agricoles, et de 60 % pour les espaces naturels. On est bien loin de l’argument d’irréversibilité avancé pour justifier le terme de consommation. Teruti 2010 chiffre à 1 700 000 ha environ la surface des terrains enherbés artificialisés, c’est à dire « espaces enherbés non gérés par l’agriculture », et des terrains nus artificialisés. Une partie de ces terrains restera liée à sa fonction actuelle, comme par exemple les banquettes vertes le long des autoroutes de liaisons. Mais peut-on le dire de l’ensemble de cette catégorie qu’elle est artificialisée de façon irréversible, et la faire rentrer ainsi dans la catégorie des « espaces agricoles consommés » ? De toute façon la diminution de cet item de 33 000 ha entre les données Teruti 2010 et Teruti 2012, alors que la nomenclature est restée constante, montre que c’est un concept à manier avec précaution. On peut alors considérer qu’il s’agit de l’artificialisation verte au sens défini plus haut.

© Olivier Piron

On ne peut alors que se rallier à ce qu’écrivait le CGDD en 2012 dans sa note de synthèse sur l’étalement urbain : « Le nombre limité des points de l’enquête Teruti d’une part, la nature des postes retenus pour appréhender l’espace artificialisé rendent ses résultats peu comparables à ceux issus des autres modes d’observations ».

Dans son tableau de synthèse du rapport de l’ONCEA, daté de mai 2014, la moyenne annuelle d’artificialisation entre 2006 et 2012 au sens de Teruti est de 79 200 ha par an, alors que la note de juin 2014 d’Agreste Primeur les estime à 49 000 ha pour la période 2010-2012. Cette tendance au rapprochement avec les ordres de grandeur dégagés par le CEREMA doit bien sûr être saluée. Mais cette différence sur une courte période, alors qu’il s’agit toujours de phénomènes lourds à faible changement de rythme, montre bien la nécessité d’une extrême prudence quand on utilise, à des fins de mesure des phénomènes d’urbanisation, un arsenal statistique en fait piloté par le ministère en charge de la gestion de l’agriculture, et géré par des personnes à formation d’abord agronomique. Il ne semble pas que CNIS – conseil national de l’information statistique –, et qui a validé la méthode d’enquête Teruti Lucas, se soit interrogé à cette occasion sur la nécessité de croiser les résultats ainsi obtenus avec des sources venant d’autres horizons professionnels. En définitive, comme l’écrivait en 2012 avec pudeur le CGDD, « le constat global de l’inventaire des ressources montre une certaine carence en base de données dédiées à la mesure de la consommation d’espace. Ce n’est qu’à la condition d’une grande tolérance intellectuelle et de fortes précautions méthodologiques que ce sujet peut être, à ce jour, traité. » 10

C’est dans ce contexte que l’IGN a lancé un projet majeur dénommé OCS GE – occupation du sol à grande échelle, en cherchant à pouvoir le croiser à terme avec le projet de représentation parcellaire cadastrale unique mené par la DGIFP. La méthodologie suivie est esquissée dans le rapport de l’ONCEA – page 114 à 124. Et la loi du 13 octobre 2014 confie désormais la mesure de l’évolution des espaces agricoles, naturels et forestiers – l’expression « consommation d’espace » a disparu – à l’Institut national de l’information géographique et forestière. Nous disposerons peut-être ainsi à terme de données unifiées fiables sur l’occupation réelle du territoire. Alors pour le moment une certaine prudence s’impose dans l’utilisation des chiffres brandis trop souvent par les uns et les autres, davantage avec le souci de marquer les esprits, que celui de cerner au plus près le réel.

De toute façon, comme l’a démontré Éric Charmes 11, l’approfondissement, sans doute utile pour la clarté des débats, des données sur le rythme d’artificialisation des sols n’apporte pas grand-chose aux réflexions sur la qualité des développements urbains à venir. Il reste à voir dans un prochain article comment le législateur et l’administration se sont saisis de ces données, et les contraintes que cela peut induire pour la planification urbaine comme pour la production de terrains à bâtir.

- Lingua tertii Imperii, Victor Klemperer, Le Seuil, 1990

- En termes juridiques : exploitation d’un cycle biologique de caractère animal.

- « Urbanisation et consommation de l’espace. Une question de mesure », revue de CGDD, mars 2012.

- Le millésime 2012 devrait paraître en mai 2015.

- Rapport de l’ONCEA, p. 22.

- Eurostat, communiqué de presse 25 octobre 2013 présentant les résultats d’une enquête portant sur 2012 conduite avec la méthodologie LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey).

- O. Piron, « 50 ans d’évolution des sols », janvier 2008.

- Agreste Primeur, n° 129, 2009.

- Agreste Primeur, n° 313, juin 2014.

- Rapport du CGDD, p. 35.

- « L’artificialisation des sols est-elle vraiment un problème quantitatif ? », Éric Charmes, mars 2013.