La conversion des terres agricoles en terrains urbains est, en France, une préoccupation politique. Elle a été prise en compte, en particulier, dans la loi de modernisation de l’agriculture de 2014 (article 51) qui a créé l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA) qui, selon les propos du ministre, constitue un « acte fort pour permettre de concilier production de logements, développement économique et préservation des espaces agricoles ». Il insiste sur la nécessité de créer un « outil unique de suivi et de calcul, qui pourra s’appuyer sur les travaux engagés par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) chargé de constituer une base de données d’occupation du sol à grande échelle (OCS GE) qui soit nationale, homogène sur le territoire et réalisée en partenariat avec l’ensemble des collectivités territoriales ». En effet, le ministre regrette que « compte tenu des limites des méthodes actuelles, la fourchette de consommation moyenne de l’espace varie depuis 2000 de 40 000 à 90 000 hectares par an ». Pour prendre la mesure de la question, il faut, tout d’abord, la quantifier, malgré les difficultés pointées par le ministre.

Encart 1 : Utilisation et couverture physique des sols

L’utilisation d’un sol diffère de sa couverture physique. Ainsi, une étable est un bâtiment, mais son usage est agricole ; une bande enherbée d’autoroute est un pré mais, du point de vue de son utilisation, c’est une voie de communication. L’utilisation du sol est ici privilégiée, car elle a plus de sens, d’un point de vue économique, que la couverture physique. Celle-ci serait importante, par exemple, pour un géographe étudiant les paysages ou pour un écologue étudiant le ruissellement des eaux selon que le sol est ou non imperméable. Ici, c’est l’utilisation qui est retenue dans l’optique d’un économiste.

Le rattachement à une utilisation est fait par l’enquêteur (qui se rend sur place), selon l’environnement du point qu’il enquête. C’est parfois facile, comme pour un jardin ou un gazon attenant à une maison individuelle (clairement : habitat), ou pour les bosquets d’une aire de repos ou un bande enherbée autoroutière (clairement : voie de communication). C’est plus difficile s’il faut, par exemple, rechercher des traces de coupes pour distinguer la sylviculture d’un taillis. Parfois, la qualification de l’utilisation sera plus difficile encore pour l’enquêteur.

Une ressource foncière agro-sylvicole abondante

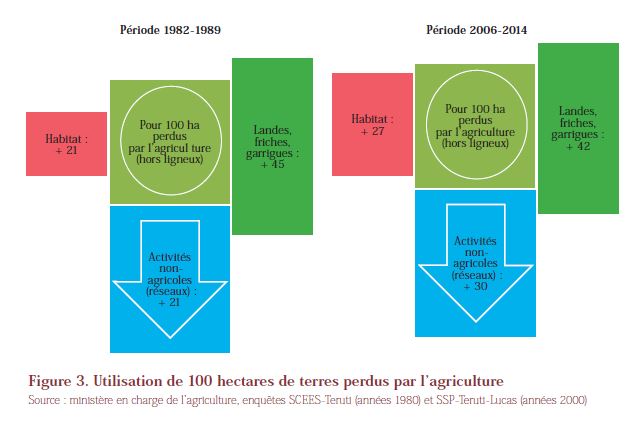

En France la ressource foncière est plus abondante que celle de la moyenne de l’Union européenne à 28 et, en particulier, que celle de ses deux principaux concurrents sur les marchés internationaux, l’Allemagne et les Pays-Bas 1. Elle est le deuxième pays agro-exportateur de l’UE, à égalité avec l’Allemagne, et elle a deux fois plus terres agricoles par habitant que celle-ci et quatre fois plus que les Pays-Bas, qui sont pourtant le premier pays européen agro-exportateur (et qui occupent le deuxième rang mondial). La figure 1 indique l’utilisation (cf. encart n°1) du territoire en 1981 et en 2014 (et non la couverture physique). Elle montre que la France est un pays agri-sylvicole 2, bien doté en ressource foncière.

En 2014, les quatre-cinquièmes du territoire sont utilisés par l’agriculture, l’élevage et la production de bois. L’ensemble de l’habitat, des bureaux, usines, commerces et des espaces récréatifs (regroupés ici en « activités secondaires et tertiaires » 3) et des voies de communication utilise un peu plus de 10 % du territoire et l’ensemble des sols à dynamique naturelle (cf. encart 2), c’est-à-dire les taillis, landes, friches, garrigues et maquis à peu près autant 4.

Le recul de l’agriculture au profit de l’urbain et de sols à dynamique naturelle

L’évolution depuis un tiers de siècle, bien que difficile à mesurer du fait de ruptures méthodologiques 5, est retracée par la figure 1, qui permet de comparer la situation en 1981 et en 2014. Elle montre un recul de l’agri-sylviculture (- 6,3 % du territoire). Toutes les autres catégories ont progressé. En particulier, les sols utilisés par les productions non agri-sylvicoles (secteurs secondaire et tertiaire de l’économie) ont doublé, ceux dédiés à l’habitat ont progressé presque aussi vite, et les réseaux ont gagné près de 40 %. Du point de vue de l’environnement et des loisirs à la campagne, la bonne nouvelle est la progression d’un quart des terres à dynamique naturelle (cf. encart 2), qui contribuent à la biodiversité, stockent du carbone et qui sont des espaces de promenade et de loisirs.

L’habitat périurbain est consommateur de terres agricoles

Les pertes de terres agricoles sont déplorées par bien des commentateurs, qui parlent d’un département qui disparaît tous les x ans (x variant de 5 à 15 selon les auteurs 6). L’habitat est souvent considéré comme la source principale du mal. Agreste Primeur, revue phare du ministère en charge de l’agriculture, titre « La maison individuelle grignote les espaces naturels » 7 et développe ainsi la thèse : « la construction des maisons individuelles est le principal moteur de l’artificialisation des milieux agricoles et forestiers. Bien plus que l’extension des routes, des terrains de sport et que l’habitat collectif ». C’est avec raison que Laurent Lisault, l’auteur de l’article, insiste sur l’importance du mouvement de périurbanisation et de « rurbanisation », et qu’il l’explique par l’attrait pour la maison individuelle qui est une des causes, parmi d’autres, avancée par les économistes et les géographes qui étudient cette question. Il faut, en effet, prendre la mesure des migrations résidentielles qui caractérisent la France depuis près d’une cinquantaine d’années.

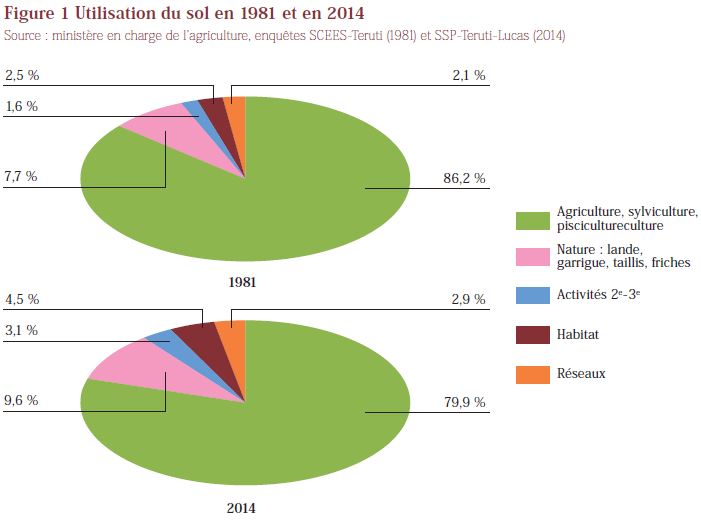

La figure 2, avec une nomenclature présentée dans l’encart n°3, montre le taux annuel d’évolution de la population entre les recensements de 1962 à « 2011 » (qui est la moyenne 2009-2013, dernières années disponibles). Les pôles urbains gagnent peu de population à partir de 1975, quoique l’Insee ait insisté sur le petit rebond de la période 1999-2006. Le rural avait un solde démographique négatif jusqu’en 1999 (« l’exode rural »), qui se réduit au fil du temps et qui devient positif dans les années 2000. Ce que nous appelons l’espace périurbain est, à partir de 1975, le grand gagnant démographique : sa population croît à un rythme voisin de 1 % par an (avec un léger creux entre 1990 et 1999). En examinant non pas les soldes démographiques (qui tiennent compte des naissances et des décès) mais les soldes migratoires (qui ne prennent en compte que les mouvements de la population), le bilan serait encore plus favorable à l’espace périurbain, dont l’attractivité ne se dément pas. Il est logique que ces mouvements de population se traduisent par une demande de terrains à bâtir, dont pâtissent les terres agricoles.

Encart 2 : Consommation, artificialisation, conversion de terres agricoles : le sens des mots

Les mots sont chargés de sens. Une « consommation » de terres agricoles entraînant un changement difficilement réversible correspond à un usage statistique courant du terme consommation. C’est ainsi que l’Insee parle de « consommation intermédiaire » des industries lorsqu’il veut éviter l’anglicisme d’input. Parler « d’artificialisation » est plus problématique. Car l’agriculture elle-même est artificielle : puisqu’elle transforme la nature. Cette artificialisation de la nature par l’agriculture remonte à plusieurs siècles, parfois à plusieurs millénaires : c’est dire qu’il s’agit de terres durablement artificielles.

Pour éviter un terme ambigu (car, dans cette définition, presque tous les sols français sont artificiels) et souvent employé dans un sens péjoratif, nous parlerons d’« urbain » et d’« urbanisation », en englobant sous ce terme les villes proprement dites, les villages (qui sont peu de choses en surface comme en population), les voies de communication et les espaces récréatifs. Les voies de communication font partie du système urbain d’un pays (même si elles sont aussi empruntées par des agriculteurs et des habitants du monde rural) : depuis l’époque des voies romaines, les routes servent à relier des villes, à assurer leur défense et à assoir le pouvoir des capitales. Leur fonction est donc urbaine. Les espaces récréatifs (sports, camps de vacances, parcs publics, chasse et autres activités liées à la culture et aux loisirs) sont également principalement utilisés par les habitants des villes.

Il faut aussi se méfier du terme « nature », trop souvent connoté positivement. La nature en France, à de rares exceptions, n’existe que dans des régions guyanaises (la forêt primaire) ou réunionnaises (les régions volcaniques intérieures) 8. Pour désigner les landes, maquis, garrigues, taillis et friches, nous parlerons de terres « à dynamique naturelle », ce qui indique le processus qui les caractérise et qui nous semble plus exact que le terme de « sol naturel ».

Les entreprises non agricoles, consommatrices de terres agricoles

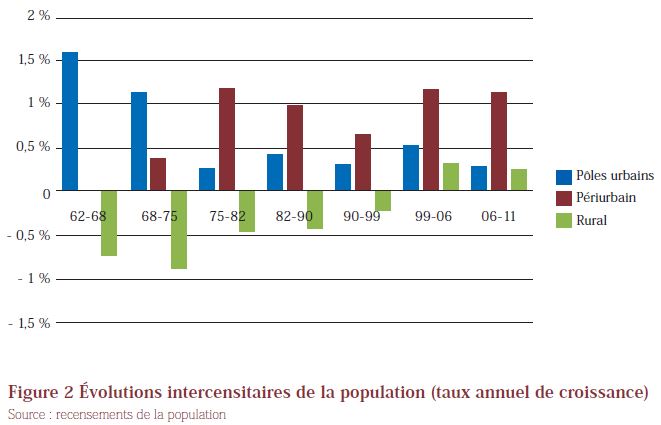

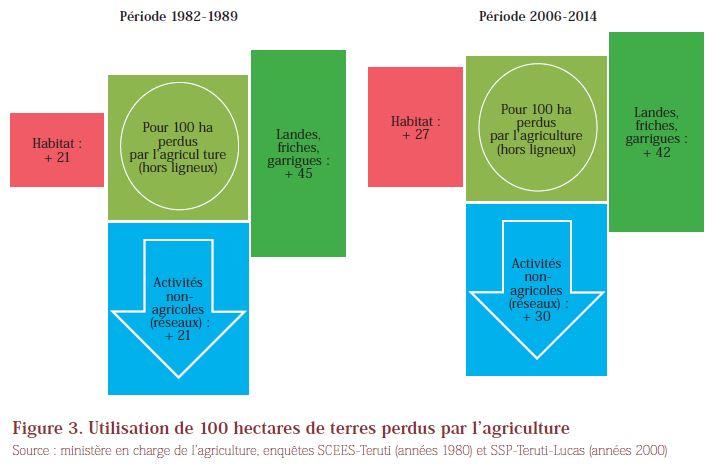

Pour important qu’il soit, le mouvement de l’agriculture vers l’habitat ne doit pas occulter un mouvement plus récent, et assez ample, qui transforme des terres agricoles en terrains utilisés par des activités non agricoles, celles des secteurs secondaire et tertiaire de l’économie et vers des voies de communication, qui servent souvent aux entreprises de ces secteurs. C’est ce que montre la figure 3 9, qui indique l’utilisation de 100 hectares perdus par l’agriculture dans les années 1980 et 2000.

La part qui va vers des sols à dynamique naturelle varie peu entre les deux périodes, de même que le total allant vers des utilisations urbaines. L’agriculture, essentiellement concernée par la diminution de ses surfaces (la forêt gagne du terrain en France depuis des décennies), rend à des sols à dynamique naturelle un peu plus de 40 % des terres qu’elle abandonne, qui sont les moins productives, et elle cède à l’urbain près des 60 % de celles-ci, qui sont surtout des terres fertiles car les villes ont été historiquement construites dans de riches terroirs agricoles, nécessaires à leur approvisionnement.

Au sein de cet ensemble qui va vers l’urbain, la majeure part, 34 % du total, étaient utilisés par l’habitat dans les années 1980 et 21 % du total par des activités productrices non agricoles et des réseaux. La proportion s’inverse dans les années 2000 : 30 % sont utilisés par ce dernier ensemble et 27 % par l’habitat. Ce n’est plus « la maison individuelle [qui] grignote les espaces naturels », ce sont les bureaux, centres commerciaux, usines, routes et espaces récréatifs qui grignotent l’agriculture. C’est un fait qui, s’il est avéré, est majeur pour comprendre l’utilisation des sols en France. Cependant, il est bon, avant d’en tirer des conséquences, de vérifier si d’autres sources confirment ce résultat.

Les entreprises non agricoles se décentrent vers les banlieues et le périurbain

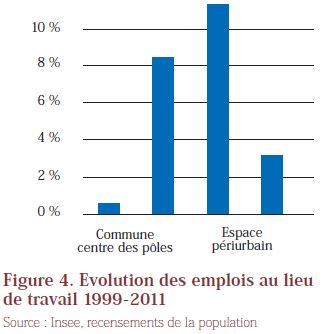

C’est ce que permettent les recensements de la population. La figure 4 indique l’évolution de la localisation des entreprises dans les années 2000. Elle indique l’évolution des emplois au lieu de travail (et non au lieu de résidence des personnes) entre 1999 et 2011 selon le type d’espace (cf. encart 3), sans qu’on sache si cette évolution est due à une migration d’entreprises d’un type d’espace vers un autre, à la naissance/mortalité d’entreprises ou à un taux de croissance/diminution de leurs effectifs différent selon le type d’espace.

Durant cette période, les communes-centres des pôles urbains n’ont quasiment pas crée d’emplois (elles en ont perdu entre 2006 et 2011 : – 2,4 %) et le rural assez peu. Ce sont les communes de banlieue (+ 8,4 %) et l’espace périurbain (+ 11,3 %) qui ont capté l’essentiel des emplois crées. Déjà, entre 1975 et 1999, les banlieues, les espaces périurbains et ruraux (qui faisaient à peu près jeu égal) étaient nettement au-dessus des villes-centres des aires urbaines. Ces évolutions, importantes pour comprendre la dynamique spatiale du tissu économique national, ne sont pas dues uniquement à ce qu’on appelle les emplois « présenciels », ceux induits par la demande des ménages périurbanisés (infirmières, professeures des écoles, taxis, etc.) : les emplois industriels du secteur secondaire ont suivi la même dynamique de sortie des villes, ce qui est assez connu, et il en est de même des emplois du tertiaire supérieur (ce que l’Insee appelle les « emplois de cadres métropolitains »), ce qui est moins connu.

Cette démographie des entreprises, montrée par l’Insee, semble cohérence avec l’évolution de l’utilisation des sols, montrée par le ministère de l’agriculture. Les emplois qui sont crées en banlieue ou dans l’espace périurbain nécessitent des sols pour implanter les bureaux, commerces et usines, ainsi que des routes pour que les localisations excentrées de ces entreprises soient aisément accessibles. En restant au niveau national, il n’est guère possible d’en dire plus : un emploi tertiaire de moniteur de ski n’utilise pas la même quantité de sol qu’un emploi tertiaire d’informaticien, et faire la moyenne des deux pour savoir combien de sol est nécessaire à un emploi n’a pas de sens. L’hétérogénéité est un peu moins forte pour les 3,36 millions d’emplois industriels (Insee), que l’on peut rapprocher des 285 000 hectares utilisés par les activités industrielles (ministère en charge de l’agriculture) ce qui permet de calculer qu’il faut 850 m² de sol par emploi industriel. C’est la même superficie qui est utilisée par un ménage. Pour préciser l’analyse, il faudrait descendre à des niveaux plus fins (auquel les enquêtes par sondage du ministère en charge de l’agriculture ne sont pas représentatives) ou, mieux encore, faire des études monographiques.

Encart 3: Ville, urbain, périurbain, campagne, rural : de quoi parle-t-on ?

l faut être précis dans la façon dont on définit l’occupation du territoire par la ville et la campagne, car une certaine confusion règle dans le langage courant. Pour l’éviter, nous partons ici des définitions statistiques pour donner un sens précis aux termes utilisés.

Depuis 1846, date à laquelle la définition de l’urbain et du rural a été arrêtée en France, une commune est urbaine si elle comporte au moins 2 000 habitants et un tissu bâti contigu (qui peut déborder sur une commune voisine, l’ensemble constituant une unité urbaine). Les autres communes sont rurales.

De nos jours, ces définitions ne suffisent pas car l’horizon des limites administratives d’une commune est trop étroit pour connaître le fonctionnement économique du territoire. Pour élargir cet horizon, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a, tout d’abord, défini en 1962 des zones de peuplement industriel et urbain (ZPIU), zonage qu’il a fallu abandonner car, en 1990, 2 % seulement de la population vivait hors ZPIU, ce qui ne correspondait manifestement pas à la part de la « campagne » en France. C’est pourquoi, en 1996, l’Insee a élaboré un zonage en aires urbaines, en distinguant des « zones à dominante urbaine » et des « zones à dominante rurale ». Cette terminologie a très vite présenté des inconvénients : dans le langage courant, et même dans celui des statisticiens, les « zones à dominante urbaine » sont devenues des « zones urbaines », en oubliant qu’il ne s’agissait que d’une « dominante » puis, plus simplement encore, des « villes », alors que cet espace est composé majoritairement de communes rurales (dans le sens statistique précédent) et que 90 % de leurs sols soient agricoles ou forestiers.

Le zonage en aires urbaines (ZAU) a été revu en 2010. Pour éviter certains quiproquos du zonage de 1996, le terme « rural » n’est plus utilisé, pas plus que celui de « périurbain ». Le ZAU-2010 part des unités urbaines (cf. supra), ou pôles (au sein desquels on peut distinguer la commune- centre et les communes de banlieue), qui offrent au moins 1 500 emplois. Ces pôles ont des aires d’influence, ou couronnes, constituées de communes avoisinantes depuis lesquelles au moins 40 % la population active effectue des migrations alternantes domicile-travail, généralement vers le pôle. Cette approche fonctionnelle du territoire permet d’apprécier l’influence des villes au-delà de leurs limites physiques définies par la continuité du bâti. Les couronnes sont majoritairement constituées de communes rurales attirées par les pôles. Les pôles et leurs couronnes constituent les aires urbaines (lorsque la population se répartit entre plusieurs aires urbaines pour aller travailler, on parle de communes multipolarisées). Le reste du territoire est constitué de communes isolées, hors influence des pôles. Enfin, le zonage distingue les grandes aires urbaines où les pôles offrent plus de 10 000 emplois, les moyennes aires urbaines (5 000 à 10 000 emplois) et les petites aires urbaines (1 500 à 5 000 emplois).

En « 2008 » (année fictive de recensement correspondant à la création du ZAU-2010), les 792 aires urbaines regroupent environ la moitié des communes françaises (exactement : 18 272) où vit 85 % de la population (plus de trois-quarts dans le pôle et un petit quart dans la couronne). Il y a 11 015 communes multipolarisées (environ 10 % de la population) et 7 412 communes isolées (environ 5% de la population). Ces chiffres montrent la faible part de la population vivant hors de l’influence de la ville et la part du lion que se taillent les villes où les 2/3 de la population habitent.

Pour la clarté de l’article et la continuité avec les zonages précédents, nous analysons ainsi les données statistiques. Les grandes et moyennes aires urbaines sont regroupées avec les communes multipolarisées pour constituer un « espace urbanisé ». Au sein de celui-ci, nous distinguons trois types : les communes-centres des aires urbaines, leurs banlieues (ces deux catégories étant caractérisées par un tissu bâti continu) et ce que nous appelons « l’espace périurbain », composé des couronnes et communes multipolarisées, où le bâti urbain alterne avec des espaces agricoles et boisés et où la population est attirée par les emplois urbains. Le reste du territoire, que nous appelons « rural », regroupe les petites aires urbaines (qui correspondent à ce qui est souvent appelé des bourgs ruraux) et les communes isolées, où l’attraction urbaine est plus faible.

La crise économique réduit les pertes de terres agricoles…

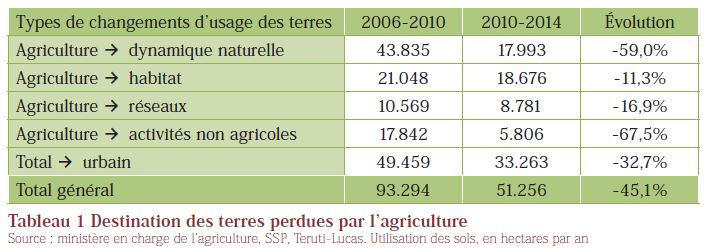

Les évolutions de long terme que nous avons mises en évidence ci-dessus se combinent avec des effets de court terme, tout particulièrement celui de la crise économique qui a suivi la crise financière de 2008. C’est ce que permet de montrer le tableau 1.

Ce tableau montre le solde net des échanges entre l’agriculture et les autres usages, en gardant l’optique de l’utilisation des sols, comme précédemment. Il s’agit des évolutions entre 2006-2010 (on peut considérer qu’il s’agit d’une période d’avant-crise) et 2010-2014 (coeur de la crise économique). Nous ne nous arrêtons pas sur la conversion de terres agricoles en terres à dynamique naturelle, qui est passé de près de 45 000 ha par an (2006-2010) à moins de 20 000 ha par an (2010-2014), phénomène sans rapport avec la crise économique 10. Au coeur de la crise économique (2010-2014) les conversions de terres agricoles en terrains à usages urbains se sont ralenties par rapport à l’avant-crise (2006-2010) pour tous les types d’utilisation : – 11 % pour l’habitat, – 17 % pour les voies de communication et – 67 % pour les terrains des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire. Au total, les conversions de terres agricoles à des utilisations urbaines sont passées de 50 000 ha/an à 33 000 ha/an de la première période à la seconde, et l’ensemble des sorties de l’agriculture de 93 000 ha/an à 51 000 ha/an. Un des phénomènes majeurs du début des années 2010 est donc une diminution d’un tiers des terres agricoles allant vers une utilisation urbaine. J. Masero et al. soulignent qu’il s’agit-là d’un retour aux tendances de long terme, après un pic exceptionnel dans les années 2006-2008 11. Cela est confirmé par une comparaison avec l’utilisation des terres qui sortaient de l’agriculture dans les années 1980 : 32 000 hectares allaient vers l’urbain ; mais la période 1981-1987 était également une période de crise : la croissance en volume du PIB était inférieure à 2 % par an. Au-delà du constat, l’explication du ralentissement du début des années 2010 peut être recherchée dans les effets de la crise économique. Premièrement, l’économie française détruit des emplois : – 35 000 par an depuis 2009 (contre + 32 000 par an entre 2006 et 2009), ce qui rend moins nécessaire la construction de bureaux (il y a un excédent d’offre sur le marché) ; deuxièmement, l’État et les collectivités territoriales sont très endettés, ce qui ne permet pas de construire autant de routes qu’auparavant (d’où la diminution de 1/6e montrée par le tableau 1) ; troisièmement, l’habitat, qui résiste un peu mieux, est victime du ralentissement de la construction et du rapetissement des lots résidentiels des maisons individuelles (– 25 % entre 2006 et 2013 12), du fait de la cherté du sol.

“ L’explication du ralentissement du rythme de l’extension urbaine peut être recherché dans les effets de la crise économique.”

…ce qui est inquiétant

Pour un économiste, ce ralentissement du rythme de l’urbanisation est inquiétant. En construisant peu de voies de communication, on ralentit le désenclavement de zones rurales (comme dans le Massif central, ou dans la « diagonale du vide » du pays) et de régions à la périphérie de la « banane bleue » européenne (comme la Bretagne, le Sud-Ouest). Le coup de frein porté aux sols utilisés par des activités non agricoles, dont le rythme d’accroissement diminue des deux-tiers depuis le début des années 2010 par rapport à l’avant-crise, prive la France et se prive ainsi de bureaux neufs, plus ergonomiques et fonctionnels que les vieux bureaux, plus économes en énergie, mieux connectés, etc. Le stock de capital immobilier urbain, sol et bâti pris ensemble, augmente lentement dans la crise économique que nous traversons. Cela contribue à la dégradation de la compétitivité internationale du pays.

L’éclaircie de la conjoncture économique qui semble se produire aujourd’hui va-t-elle permettre de redresser cette situation ? Il faudra, pour cela, trouver des terrains pour construire les bureaux, usines et commerces nécessaire à la création de nouveaux emplois et pour répondre à la demande de logements. Où ? En reconstruisant dans les villes des bureaux neufs sur de vieux bureaux ? C’est possible, mais c’est cher. Depuis 1982, les recensements montrent qu’on crée moins d’emplois dans les villes-centres que dans les banlieues, les espaces périurbains et ruraux (cf. figure 4 pour la période 1999-2011).

En choisissant des localisations excentrées (mais avec une bonne accessibilité), les chefs d’entreprises cherchent à gagner en compétitivité et évitant de reconstruire des bureaux urbains sur des bureaux urbains, ce qui coûte cher (explosion du coût du foncier depuis 15 ans 13, coûts de démolition, de dépollution, normes de constructions à respecter, etc.). Pour améliorer leur compétitivité sur les marchés par une réduction des coûts fonciers, ils vont chercher hors des villes des terres jusque-là agricoles. Contraindre ces entrepreneurs à s’installer dans les villes, en densifiant les emplois urbains, entraînerait une perte de compétitivité. Contraindre les ménages à habiter en ville, en densifiant la population urbaine, renchérirait aussi le coût des emplois du secteur privé (car les entrepreneurs doivent payer des salaires supérieurs du fait du coût des logements), ce qui serait une nouvelle perte de compétitivité.

Le retour à la croissance économique du pays nécessitera donc probablement la conversion de nouvelles terres agricoles à des usages urbains. Naturellement, cela doit se faire sans gaspiller des terres agricoles. Mais nous l’avons dit : la ressource foncière agrisylvicole est abondante en France par rapport à nos principaux partenaires et concurrents européens (Pays-Bas, Allemagne en premier lieu). Le potentiel de production agricole et la position agro-exportatrice du pays peuvent être préservés par un léger grignotage. La situation environnementale doit aussi être prise en compte. Car le développement durable repose sur trois piliers : économique, social et environnemental. Nous avons insisté, dans cet article, sur celui qui est placé en tête de l’énumération, l’économie, ce qui ne signifie pas que nous sous estimions les deux autres.

- Le territoire français est couvert à 89,3 % par l’agriculture et la forêt, celui de l’Allemagne à 88,5 %, les Pays- Bas à 74 % et la moyenne de l’UE est de 88 % (source : Eurostat, LUCAS, 2012).

- Les regroupements peuvent être faits différemment. C’est ainsi que J. Masero, C. Fontes-Rousseau et D. Cébron, privilégiant une entrée spatiale, regroupent les sols boisés et les « autres usages » (parmi lesquels le non usage) dans un ensemble « espaces naturels » (cf. Agreste Primeur, n° 313, juin 2014). Il est vrai que la sylviculture est une production extensive en termes de quantité récoltée par hectare. Mais elle est intensive si on considère la valeur ajoutée par travailleur de la culture, récolte et première transformation du bois (jusqu’au sciage et stockage). C’est pourquoi, dans une démarche économique (pour laquelle le travail est un facteur de production plus important que la terre) nous regroupons agriculture et sylviculture (plus la pisciculture, qui représente de faibles surfaces). Nous utilisons la nomenclature agrégée en 12 postes de Teruti-Lucas. Il existe une nomenclature détaillée en 36 postes, qui serait trop fine pour notre propos compte tenu du niveau de précision de cette enquête par sondage.

- Dans la nomenclature du ministère en charge de l’agriculture, il s’agit des activités industrielles, des services publics et autres services, et des sports et loisirs (ces derniers représentant 44 % du total). Pour les auteurs cités dans la note précédente, il s’agit des « espaces artificialisés ».

- Des zones humides ou pour lesquelles il n’y a pas d’informations sont également incluses dans cet ensemble.

- Nous utilisons les données publiées à l’époque (voir par exemple : SCEES, « L’utilisation du sol en 1988 et son évolution sur la période 1982-1988 », PVF n° 43, décembre 1989). Ces données des années 1980 ont été révisées pour se caler sur les niveaux de la série actuelle (cf. Agreste Primeur, n° 313, juin 2014, p. 7), mais nous ne disposons pas des données révisées.

- J. Masero, C. Fontes-Rousseau et D. Cébron évaluent à « l’équivalent des deux plus grands départements métropolitains réunis (Gironde de Landes) » les pertes de terres agricoles en trente ans (Agreste Primeur, n° 313, juin 2014), soit un grand département tous les 15 ans.

- Agreste Primeur, n° 219, janvier 2009.

- Les données présentées dans cet article ne concernent que la France métropolitaine.

- Les mêmes réserves que précédemment doivent être faites quant à la comparabilité des deux périodes de cette figure, compte-tenu des ruptures méthodologiques intervenues.

- J. Masero, C. Fontes-Rousseau et D. Cébron font l’hypothèse qu’elle s’explique par les changements du régime des retraites agricoles (Agreste Primeur, n° 313, juin 2014).

- J. Masero, C. Fontes-Rousseau et D. Cébron, Agreste Primeur, n° 313, juin 2014.

- Cédric Cailly, La revue foncière, n° 3, pp. 19-23.

- Joseph Comby, La revue foncière, n° 3, pp. 24-28.