Le projet général défendait l’idée d’une durabilité insoupçonnée des espaces d’urbanisation dispersée et de l’existence de fortes capacités d’adaptation dans ces territoires. Nous souhaitons en faire la démonstration en soulignant la grande marge des possibles, notamment sur l’importante question des mondes pavillonnaires et des éco-quartiers. Au terme d’un parcours marqué par l’exigence constante de rigueur méthodologique, la réflexion collective nous a amenés au constat d’un sentiment partagé : la nécessité d’agir dans une société qui va mal, dans une terre qu’elle malmène. S’inspirant de l’oeuvre du géographe américain J.-B. Jackson, Jean- Marc Besse (2003, p. 13) 1 voit le paysage « comme un vêtement bariolé d’humanité jeté sur le sol ». Il précise : « Le paysage n’est pas la nature, mais le monde humain tel qu’il s’est inscrit dans la nature en la transformant, un monde mixte ni totalement naturel ni totalement humain… nature humanisée, humanité naturalisée. » Pour J.-B. Jackson, un paysage ordinaire est vernaculaire lorsqu’il est organisé pour « répondre à des besoins humains », c’est pourquoi nous considérons que le bâti en devient indissociable et que l’architecture comprend à la fois des bâtiments et des espaces de nature imbriqués, en lien avec les ressources locales, la biodiversité familière et les pratiques vivrières. C’est à cette condition que l’ensemble des paysages peuvent demeurer vivants ou le devenir au travers de formes d’adaptation environnementales. Ces enjeux ont guidé le travail interdisciplinaire de cette sous-équipe de recherche, à la croisée de l’écologie, de l’ethnologie et de l’architecture, qui mobilisait une double expérience de la recherche, opérationnelle et fondamentale.

Fragmentation

L’analyse des dynamiques de dispersion de l’urbanisation de ces dernières décennies, présentée précédemment, remet en question la notion d’étalement, mais révèle néanmoins un système d’accroissement discontinu de l’urbanisation, par entités de lotissement ou à la parcelle, à l’intérieur des agrégats ou avec leur extension. Ce processus a induit un morcellement important du sol cultivé, une augmentation des espaces en friche et a provoqué, trop souvent, la destruction des paysages et des milieux naturels, la simplification des écosystèmes, dans une logique de déconnexion entre le bâti et les terroirs, les ressources et les processus écologiques. Autrefois, les modes d’urbanisation dispersée reliaient le bâti et la nature et allaient de pair avec une gestion économe des ressources (récupération des eaux pluviales, agriculture vivrière…). Ils présentent aujourd’hui des cadres souvent stériles : la maison et sa pelouse, l’immeuble et son parking. La complémentarité entre bâtiments et jardins a le plus souvent disparu, les habitants se sont déconnectés de la terre.

Paysages vivants

Face à ce tableau négatif, nous avons pu démontrer que persistent, ou émergent, des organisations paysagères et architecturales que nous qualifierons de « vivantes », au sens où elles établissent (rétablissent, réinventent) une relation attentive et inventive entre le bâti, le sol, la végétation spontanée et cultivée, mais aussi les relations sociales, la culture et l’histoire locales. Nous avons donc observé ces paysages fragmentés à la recherche de formes et de modalités positives. En phase avec les conceptions de Jean-Marc Besse sur la ville diffuse (note 11, Besse, 2003, p. 1), nous avons considéré trois niveaux : le sol (« socle des édifications humaines), le territoire (« l’urbain dans la complexité de ses rapports avec l’espace rural »), la nature transformée (« rencontre entre l’urbain et la nature »). Cette lecture des paysages « vivants » a été réalisée à deux échelles : 1/ le local, l’échelle fine, les faits discrets à déceler pour comprendre l’organisation de l’espace, les relevés in situ, l’enquête auprès des habitants ; 2/ l’échelle du carré de 50 km de côté, objet commun à toutes les équipes du projet Frugal et enjeu collectif de l’expression cartographique (l’atlas). Le pari a donc été fait d’accomplir le grand écart entre le terrain et les statistiques du grand territoire.

Deux terrains d’observation

Au sein des carrés picard et limousin, deux terrains d’exploration ont été choisis pour leur caractère à la fois spécifique et révélateur de situations génériques : à Sinceny (Aisne), une situation de survivance d’un savoir populaire (savoir-faire, savoir être) vis-à-vis de la nature et des ressources dans un quartier pavillonnaire ancien ; à La Souterraine (Creuse), les prémisses d’une réappropriation de la nature dans un ensemble de logements collectifs sociaux. 75 % du territoire urbanisé est concerné par l’habitat pavillonnaire, c’est un enjeu majeur en France métropolitaine 2. L’îlot choisi à Sinceny a la particularité d’avoir préservé, en son coeur, de larges parcelles non bâties, « par défaut de viabilisation », comme semblait le regretter le maire de la commune. Il expliquait ainsi la présence de ces terrains, qui ne demandaient qu’à accueillir un nouveau lotissement. À La Souterraine, il s’agit d’un ensemble collectif social des années 70, cas de figure courant d’urbanisation des petites communes françaises. Sa réhabilitation en « éco-quartier » labellisé, sous l’impulsion du maire, a conduit notre choix.

Exemple de « coeur d’îlot » en constante transformation.

© P. Frileux

Sur ces deux sites, des inventaires, des enquêtes et des relevés ont été conduits pour repérer les formes précises de paysages vivants. Toutes ces données rendent justice à la culture populaire et sa capacité à faire l’amalgame entre des emprunts et des héritages, par « micro-changements cumulatifs » 3 et à ses compétences au regard de la durabilité, du savoir-faire en matière de bricolage et d’adaptation, avec bénéfice réciproque, pour les hommes et pour la nature. La capacité à emprunter est avant tout le fait du « milieu populaire », défini quant à lui non pas par des critères sociologiques, mais par l’exercice d’une culture manuelle, faite d’ « habitudes domestiques » 4. La compétence à adapter le savoir faire acquis, qui prime sur le maniement de l’outil en soi, aux technologies modernes, et à l’enrichir de savoir théorique (« faire avec ses mains, c’est aussi faire avec sa tête »5), font des pratiques jardinières et du génie vernaculaire qui leur est associé un héritage de la culture populaire. Les mécanismes observés à Sinceny, décrits et croisés, ont permis d’identifier des signaux positifs dans ces territoires mais ils ont mis en évidence également des verrous d’ordre réglementaire.

Biodiversité ordinaire

Les inventaires écologiques ont pu établir que la pratique vivrière, entre jardins (légumes et fleurs), prairie, verger et friche (signe de mutation d’usage), favorise une biodiversité locale par la multiplication des micro-milieux (disjoints et reliés), des strates végétales diversifiées, juxtaposées ou superposées et par la construction de petits aménagements, murets, haies et toutes rugosités des ouvrages et des matériaux. Cette organisation du sol offre une multitude d’habitats, de biodiversité ordinaire, familière.

Le vivrier

L’enquête ethnographique a permis de comprendre l’activité jardinière actuelle et passée, les relations sociales impliquées et une véritable culture du « système D », art et manière de gérer la ressource locale avec économie, englobant l’arrangement des lieux de vie et la production de vivres. À Sinceny, les pratiques vivrières s’accomplissent dans les parcelles, à proximité des maisons et même sous forme d’échanges d’une parcelle à l’autre. À La Souterraine, elles s’avèrent plus rares, mais persistent dans des espaces aménagés à distance par le bailleur social (potagers partagés). En pied d’immeuble et sur les balcons, quelques habitants s’adonnent au jardinage ornemental.

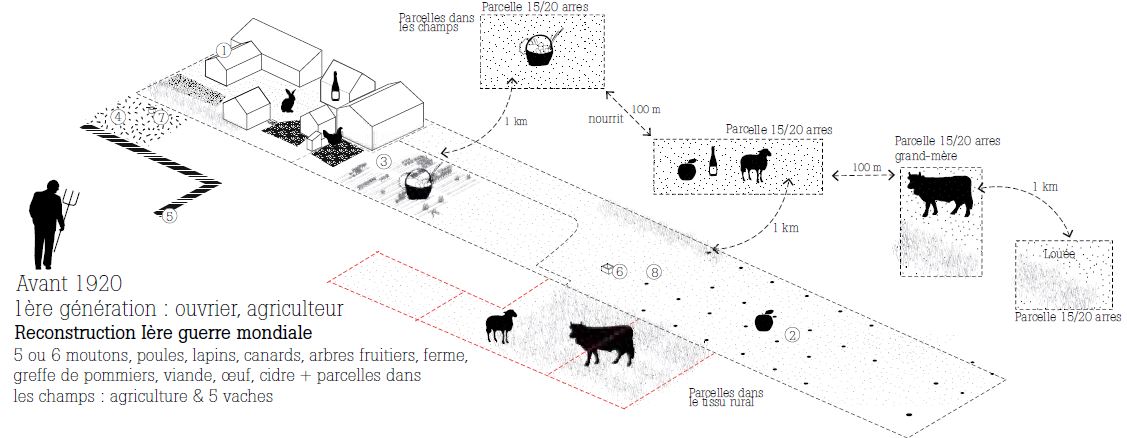

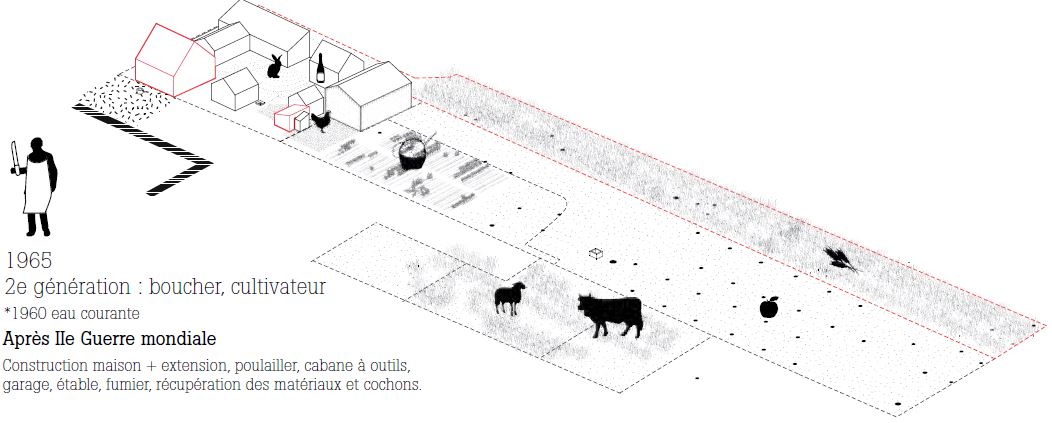

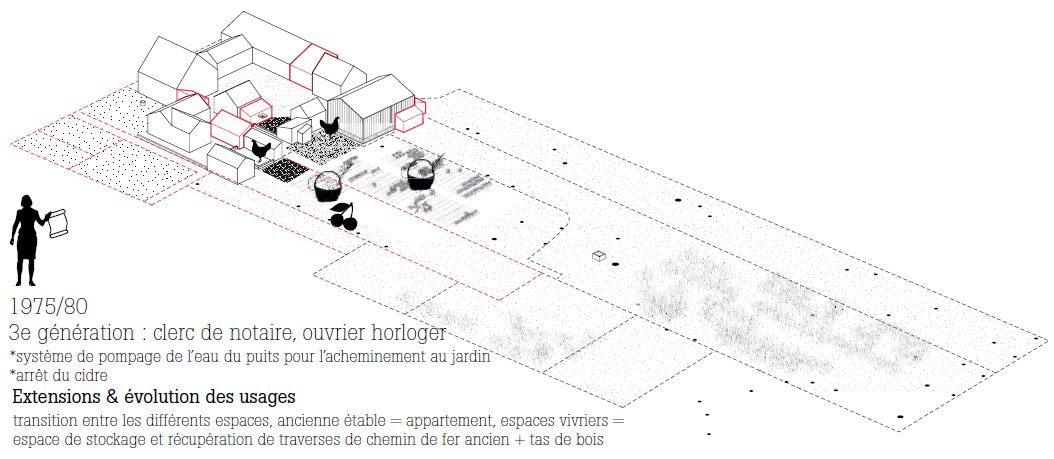

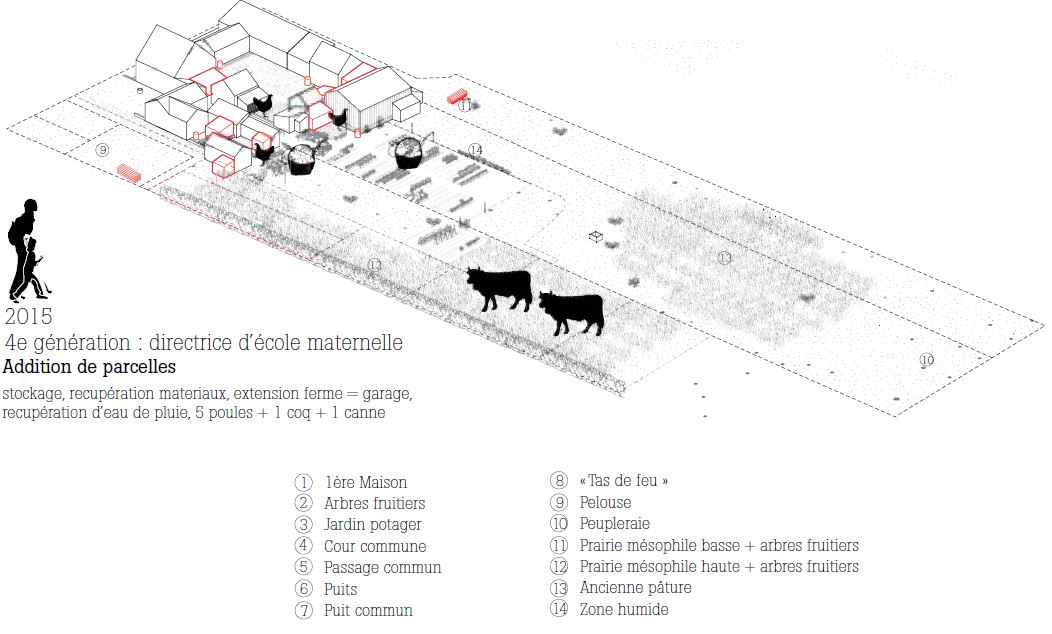

Figure 4 Exemple d’évolution de l’occupation d’une parcelle.

Dans les deux cas, ces formes de jardinage suscitent des échanges entre les habitants, en nature et en savoirs. Le jardin vivrier accompagné d’arbres fruitiers peut même jouer un rôle clé dans la réparation écologique et sociale des territoires, dans la transformation de l’espace habité conjointement par les hommes, la flore et la faune. Cette nature productive devrait se trouver au centre des réflexions environnementales et faire l’objet d’une veille juridique, car dans un monde d’urbanisation généralisée, ces parcelles, ces anfractuosités représentent un patrimoine collectif des hommes et de la biodiversité.

Espaces bâtis et nature imbriqués

L’exploration architecturale à Sinceny a révélé une grande précarité énergétique qui s’accompagne de bricolages visant à une amélioration empirique du bâti pavillonnaire. Pour réduire les coûts de gestion, les habitants multiplient les astuces : récupération des eaux pluviales, aménagement de vérandas et sas d’entrée limitant les déperditions de chaleur, constructions d’annexes pour bricoler et stocker (bois, matériaux de récupération, poulailler, clapier…). Tout cet univers de rajouts, de dépendances et de petits bâtiments « trafiqués » (auto-construction et recyclage) voisinent avec le jardin, les potagers et les vergers. Ils sont indissociables du jardin car ils relèvent à la fois du loisir et du vivrier, du confort et de l’économie de subsistance. Ils brouillent les limites entre l’espace bâti et non bâti, l’intérieur et l’extérieur, ce qu’on appelle en architecture le « hors d’eau » et « hors d’air », faisant ainsi la différence entre les espaces chauffés et ceux qui ne le sont pas. Leurs formes et leurs usages évoluent en fonction des saisons et des occasions de la vie, comme autant d’habitats « à légèreté d’ancrage, [qui] montrent tous, où qu’ils soient, une adaptation évolutive au monde qui vient, aux difficultés économiques et à la mondialisation. » 6. Ils renforcent l’habitabilité du jardin aux beaux jours et sont autant de filtres entre les espaces chauffés, ou simplement abrités, et l’extérieur.

Cette porosité entre le bâti et le non bâti montre à quel point il est absurde de dissocier le bâti et son milieu, la maison et son jardin. Dans l’habitat collectif social, les adaptations individuelles sont plus ponctuelles. Elles se construisent souvent contre un ordre établi et sévèrement réglementé par le bailleur, qui cherche à appliquer les normes et à interdire toute implication individuelle dans les espaces collectifs, réprimant ainsi toute esthétique involontaire 7 au nom de « l’harmonie » et du contrôle de la qualité architecturale.

La complexité de l’organisation parcellaire

À partir de l’histoire d’une famille de Sinceny au cours du XXe siècle, l’enquête ethnographique et la consultation du cadastre ont permis de comprendre et de représenter la complexité de l’organisation parcellaire entraînée par l’imbrication de la nature, du bâti et des usages du sol, au fil des héritages et de la transmission culturelle (figure 4). On y voit la cohabitation de plusieurs cellules familiales sur une même parcelle et les transformations progressives et rétroactives du bâti et du sol. On peut suivre la manière dont cette famille d’ouvriers et d’agriculteurs étend progressivement son parcellaire au sein de l’îlot. En 1977, le remembrement imposé par le développement de l’agriculture intensive touche les sept parcelles situées dans les champs (pâtures et vaches, vergers de poiriers – variétés chaumontel et curé) situées à environ 1 km de la maison principale. Les parcelles qui demeurent dans le village sont distribuées aux enfants, dont l’un (né en 1934) habite encore dans l’îlot, les autres sont partis. Vers les années 2000, une petite fille (née 1969) emménage dans la maison voisine de celle dont sa mère a hérité. Aujourd’hui vivent dans les deux maisons trois générations (grands-parents, parents et petits-enfants). On voit aussi l’évolution de la gestion de l’eau, avec l’importance des puits et des pratiques vivrières. Alors qu’en 1920 on sait greffer les pommiers, la génération suivante (années 70) relègue le pressoir à pommes pour la fabrication du cidre au débarras. Le verger et la prairie pâturés par les oies, les canards et les moutons disparaissent progressivement, laissant des surfaces en herbe aujourd’hui vacantes, en partie fauchées par l’agriculteur voisin en souvenir de solidarités entre familles pendant la guerre. Les semences ne sont plus produites dans chaque famille, le foin dans la grange s’empoussière depuis 1970, les cabanes à cochons et les clapiers sont vides. Le temps s’est arrêté et pourtant la vie continue : un petit poulailler, une surface cultivée en pommes de terre et une autre en légumes (tomates, choux, salades, courgettes, carottes, etc.), quelques cerisiers, et les systèmes de récupération des eaux : voici ce qui subsiste, encore vigoureusement, du passé vivrier des parcelles.

Figure 5 Parcelles bâties et ligne brisée. La ligne brisée. Que ce soit à l’échelle du territoire, à celle de l’îlot ou de la parcelle, il existe des interfaces entre la parcelle bâtie et la parcelle végétale, entre la maison et le jardin. Cette ligne de démarcation entre l’intérieur et l’extérieur est difficile à appréhender car elle est fluctuante et discontinue. Elle évolue au gré des saisons et de la dispersion des dispositifs construits et de l’échelle à laquelle on la dessine.

Ce processus d’occupation parcellaire va de pair avec une évolution de l’usage des bâtiments qui se trouvent soit désaffectés, soit détournés. Les espaces de stockage de matériaux de récupération et d’outils motorisés se multiplient au détriment des espaces de stockage des productions vivrières et des animaux d’élevage. Un processus d’interfaces entre le logement et le jardin est à l’oeuvre, via ces dépendances qui servent à l’un ou à l’autre. Même s’ils évoluent dans leurs usages, ces espaces d’entre-deux, bâtis ou non, induisent une gestion partagée des ressources et une organisation spatiale complexe entre le collectif et l’individuel. La parcelle devient ainsi le lieu d’une « territorialité », entendue comme « la triple relation symbolique, cognitive et pratique que la matérialité des lieux entretient avec l’activité sociale » 8. Elle s’affirme ici dans une relation forte entre les espaces bâtis et le jardin, à travers l’art du bricolage et du recyclage et une connaissance fine des lieux et du climat.

Nous avons tenté d’illustrer cette histoire architecturale, familiale et parcellaire. Les quatre dates (1920, 1965, 1975 et 2015) racontent une évolution sociale (agriculteur, ouvrier, instituteur), une transformation de l’usage du sol et de l’agriculture vivrière (polyculture et élevage en voie de disparition) et une addition de bâtiments et de dépendances (dédiés à l’agriculture et de plus en plus dédiés au stockage et à l’habitat). La parcelle devient le lieu d’une imbrication forte entre le bâti et le non bâti, les activités de jardinage, de bricolage et de loisir, rendant indissociables l’ensemble des fonctions.

Les interfaces du vernaculaire contemporain et la ligne brisée

Pour John Brinckerhoff Jackson 9, les paysages vernaculaires « sont généralement modestes, de forme irrégulière, sujets au changement rapide dans l’usage, dans la propriété, dans les dimensions ». Il insiste sur la référence à la mobilité, « comme malgré soi, sans le vouloir ; non pas expression de l’agitation et de la recherche du progrès, mais adaptation patiente, sans fin, aux circonstances » (p. 269). On peut mettre cette approche en perspective avec la réflexion développée par Pierre Frey sur l’architecture vernaculaire, qu’il caractérise comme étant « périphérique ou extérieur(e) aux flux mondiaux du capital et tout ce qui, de gré ou de force, se dérobe à son contrôle […], toutes les démarches qui tendent à agencer de manière optimale les ressources et les matériaux disponibles en abondance ou à très bas prix, y compris la plus importante d’entre elles, la force de travail » 10. Dans notre propre recherche, nous avons hybridé les deux approches et resserré l’analyse sur le système complexe des interfaces entre le bâti et la nature, entre le logement, le jardin et leurs dépendances. C’est là, en particulier, que se construisent des paysages vivants et de la durabilité, au coeur de la culture populaire.

La question des ressources locales a été abordée dans une acception large, qui comprend à la fois les pratiques des habitants, lorsqu’elles vont dans le sens de la durabilité, la transformation des éléments naturels (le vent, le soleil, le bois, la terre), mais aussi le recyclage des rebuts de l’urbanisation de la période industrielle et de la grande consommation (le métal, le bois, le béton). La faune et la flore constituent également des ressources, au sens de la biodiversité familière, d’écosystèmes pétris d’humanité. Les interfaces bâti-nature se sont révélées comme autant de catalyseurs du vivant quand elles sont actives et habitées (par l’homme, la faune et la flore). Mais cette ligne séparant le bâti et le jardin, l’espace fermé et l’espace ouvert, l’espace minéral et la pleine terre, s’est avérée difficile à dessiner. Les dépendances du jardin et de la maison en brouillent les limites qui évoluent au gré des pratiques des habitants, selon les saisons. Elle se révèle à la fois fluctuante et « brisée ». Il ne s’agit pas d’une délimitation franche mais d’une rencontre entre deux surfaces, deux sols, deux matérialités, deux univers.

Au-delà des deux situations limousine et picarde, une extrapolation des notions de paysage vivant et d’interface productive entre le bâti et les espaces ouverts a été entreprise à l’échelle des quatorze carrés de la recherche Frugal 11. L’objectif était d’observer les figures de cette « ligne brisée » à différentes échelles rejoignant ainsi le travail de Klaus Humpert et de Thomas Sieverts concernant les phénomènes de proximité entre les espaces de nature et les espaces bâtis dans les territoires d’urbanisation dispersée.12

Quand on change d’échelle, de la parcelle au territoire, de l’îlot aux agrégats, aux bourgs et petites villes, la finesse de différenciation entre le bâti et le non bâti n’est plus mesurable ni représentable. Les données Magic14, ont permis de mesurer les contours des parcelles bâties en contact des parcelles non bâties végétales (que l’on pourrait qualifier de potentiellement fertiles). Cette ligne se trouve mitée par la somme des interstices et des anfractuosités à l’image du coeur d’îlot de Sinceny, qui, par les hasards de la mutation foncière, a résisté à la réalisation d’un lotissement. Les résultats à l’échelle des 14 carrés 13 montrent que ces limites ne sont pas réductibles aux interfaces entre l’intérieur et l’extérieur des villes et des villages, entre l’urbanisation et les terres agricoles. Bien au contraire, de larges coeurs d’îlots, parcelles inoccupées, jardinées ou en friches, participent de cette surface de contact entre parcelles bâties et non bâties végétales. Ce travail statistique et systématique a donné lieu à deux résultats intéressants : 1/ les longueurs d’interface, quelle que soit la taille des communes de moins de 20 000 habitants, sont très proches ; 2/ entre 50 et 60 % des parcelles bâties ont au moins la moitié de leur périmètre en contact direct avec une parcelle végétale.

Cette démonstration met en évidence un phénomène peu qualitatif puisque ces terrains non bâtis participent trop souvent d’un tiers paysage 14 délaissé dans le processus d’urbanisation. L’hypothèse avancée ici consiste à considérer que, pour devenir vivants, ces paysages doivent s’ancrer dans le développement d’une culture populaire, à l’exemple du cas du vieil îlot de Sinceny, dans lequel les imbrications diverses entre bâti, pratiques habitantes et nature ont produit une occupation complexe du sol alliant des savoirs-faire concrets et théoriques, des activités vivrières et de loisirs, des capacités de bricolage et d’adaptation environnementale du bâti. Cette construction de paysages vivants nécessite que l’urbanisation laisse une place importante aux espaces de nature, au plus près des habitations et que tous les acteurs de la ligne brisée (aménageurs, communes, habitants, agriculteurs…) en reconnaissent la valeur et s’investissent dans son fonctionnement.

On peut en conclure que les territoires d’urbanisation dispersée peuvent être considérés comme un atout pour la construction de territoires résilients. Cela va à l’encontre du principe d’urbanisation compacte, prônée aujourd’hui pour l’aménagement des villes et proclamé garant d’une lutte contre le réchauffement climatique. Leur ménagement doit donc faire l’objet d’une attention particulière, visant à concilier les besoins en urbanisation, le maintien de parcelles jardinées et la préservation des espaces agricoles.

En ces temps de vulnérabilité écologique, économique et sociale, de dérégulation financière et d’une désespérance qui s’installe en renvoyant chacun à soi-même et en poussant au repli identitaire, ce qui nous a tous frappés dans ce travail, c’est la résonnance symbolique des termes retenus pour marquer nos avancées théoriques : le vernaculaire, les situations d’interface et intermédiaires, la porosité, l’hybridation, la mixité, le bricolage et le système D, le vivrier, la ligne brisée et l’hétérogénéité (considérées dans un sens positif ). Ce vocabulaire signale avec insistance et redondance ce qui fait symptôme de mal-être dans une grande partie de la société française : les élites coupées de couches populaires de plus en plus paupérisées et marginalisées, la perte du lien et la crispation identitaire sur le pareil au même, le bétonnage sur les limites et les frontières, l’atonie culturelle… Ce même vocabulaire dépeint par contre avec une singulière acuité le mouvement effervescent et multiforme de l’agriculture urbaine 15.

- Besse J.-M., 2003, « Le paysage, entre le politique et le vernaculaire. Réflexions à partir de J.-B. Jackson », Arches, Association Roumaine des Chercheurs Francophones en Sciences Humaines, 6, 9-27.

- Mariolle B., Delaville D., 2015, « Densification douce en France : quels effets quantitatifs ? », La Densification résidentielle au service du renouvellement urbain : filières, stratégies et outils, sous la direction d’Anastasia Touati et Jérôme Crozy, Paris Éd. La Documentation française.

- Dubost F., 2000 , Côté jardin, Scarabée, 1984, et Les Jardins ordinaires, L’Harmattan.

- Ibid., p. 163.

- Ibid., p. 165.

- Pétonnet C. , 2011, « Des cabanes. Quand même, encore et toujours », Techniques & Culture, 56, 194-199

- Dubost F., Chiva I., 1990, « L’architecture sans architectes : une esthétique involontaire ?», in Études rurales, n° 117, 9-38.

- Magnaghi A., 2000, Le Projet local, Bruxelles, Éditions Mardaga.

- Jackson J.-B., 2003, À la découverte du paysage vernaculaire, 2003, traduit de l’anglais par Xavier Carrère, Arles-Versailles, Actes Sud / ENSP, p. 266 et 267.

- Frey P., 2010, Learning from Vernacular : pour une nouvelle architecture vernaculaire, Arles, Actes Sud.

- 25 km de côté pris à l’intérieur des carrés de 50 km de coté en fonction des données cadastrales numérisées

- HumpertK., BrennerK., etBeckerS., 2002. Fundamental principles of urban growth,Wuppertal, Müller + Busmann. Bonani S., Füzessery S. et Sieverts T. « Entre ville et campagne, l’avenir de « Entre ville et campagne, l’avenir de nos métropoles », Métropolitiques, 2 mars 2011. URL : http://www.metropolitiques.eu/entre-villeet campagnel-avenir.html

- Un protocole identique sur les 14 carrés a été mis en place permettant de faire la distinction entre les parcelles bâties et les parcelles non bâties végétales. Les parcelles bâties désignent toutes les parcelles dont l’indicateur « NBAT » dans la table attributaire (données Magic) est égal ou supérieur à « 1 ». Les parcelles non bâties végétales correspondent à toutes les parcelles dont l’attribut « NBAT » est égal à « 0 », moins toutes les parcelles référencées « 13-sols artificiels » (les sols imperméables). Afin de dessiner la ligne de contact entre elles, nous avons procédé, à un regroupement d’une part des parcelles bâties adjacentes, et, d’autre part, des parcelles non bâties végétales adjacentes. Les calculs ont pu ainsi évaluer la longueur et le nombre d’interfaces entre les parcelles bâties et les parcelles non bâties végétales.

- Clément G., 2004, Manifeste du tiers-paysage. Montreuil : sujet-objet. ISBN 2-914981-02-3.

- Voir Julien Blanc, Bernadette Lizet et Françoise Dubost, « Vivantes, vivables et vivrières : de nouveaux espoirs pour la ville ? », introduction au numéro Villes vivrières, revue d’ethnoécologie, n° 8, 2015 https://ethnoecologie.revues.org/